2020. 4. 28

[日用品:食卓]

小さな食卓

ふあふあと、泳ぐ箸は行儀がわるい、と母に叱られた。ぱしんと手をはたかれて、箸が飛んだことがあった。父はなにも言わなかった。ただ黙って母の料理を食べていた。なにも言わないのがいちばんこわかった。そんな父を思い出すときまって『小さな恋のメロディ』のワンシーンが出てくる。食卓で主人公の少年が父親の広げて読んでいる新聞に裏から火をつける。燃え上がって穴があいて真っ赤な顔が向こうに見えて、それからが大騒ぎ。いちどでいいから、やってみたかった。おこられてもなんだか楽しそうだったし。小さいころ父といっしょに見に行った映画だった。ほかにもっとちがうのがあったんだろうに、それでもわたしの好きな音楽や映画はあそこらへんから影響を受けたのだと思う。そういえば、父がちゃぶ台を根こそぎひっくり返したことがあった。わたしは箸とお茶碗を両手に持ったまま、さいしょはなにが起こったかわからなかった。ごはんがお茶碗の形のまんま、ぼてっと畳の上に落ちていた。母が声を出して泣いた。母が泣いたのを見たのはそのときがはじめてだった。理由は忘れた。きっと大人の事情だ。ひざまづいてごはんをお茶碗に戻している母を見て、わたしも泣いた。あのころの食器がまだ実家にある。父の大振りなごはん茶碗もあった。当時、食卓には迷うぐらいのお皿なんて並んでもなかった。箸が泳いだのはきらいなものしかなかったからだ、きっと。小さな食卓だった。父の好物だった魚が多かった。父の魚の食べ方はそれは見事だった。骨が魚の形を保ったまんまそれもしずかーに横たわっていた。それを見て見ぬ振りをするのが好きだった。わたしは魚はきらいだ。ましてやきれいに食べ終わったこともない。そこは父に似なかった。父も母も取り立てて言うでもなかった。ようは残さなきゃよかったのだ。とり皿の部類なんてなかった。必要もなかった。あのころを思うと、「とり皿」「とり鉢」なんて聞いて、いまでもちょっと贅沢な気がする。

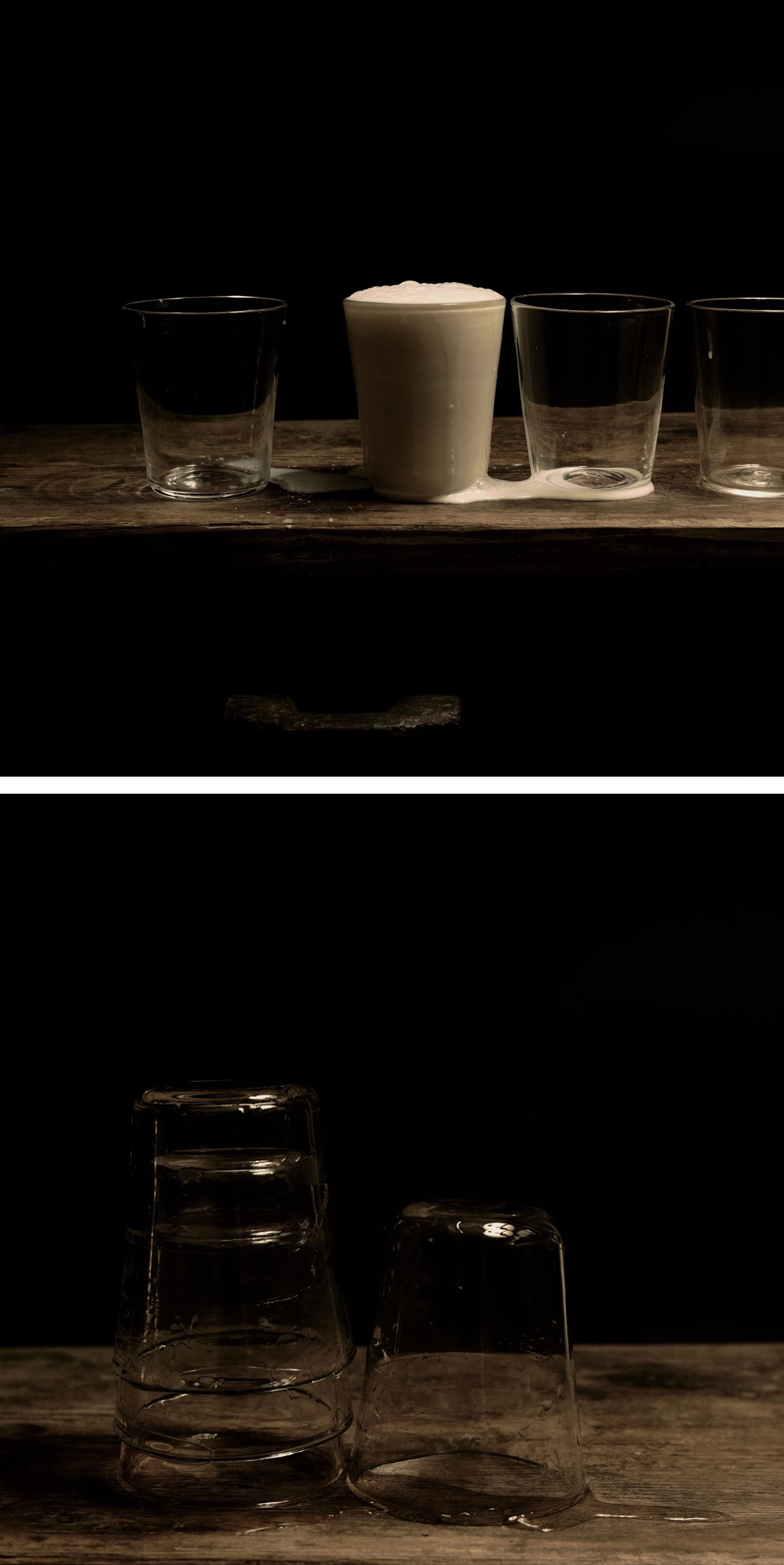

この皿は

「とり皿、とり鉢。」と申します。轆轤でぐるりとこさえた、まずは懐の浅ーい「とり皿」は。おひたしや漬物をちょこんとのせる銘々皿として。あるいは塩辛、つまみ、酒のあてになんぞ。ときに醤油の受けにだってちょうどよい。いっぽう懐の深ーい「とり鉢」は。鍋物のとり鉢、そりゃもちろんのこと。締めの雑炊にもうってつけ。小腹が空けばチャーハン、スープ。日課のヨーグルト、果物だってお引き受けいたします。食材が、ぱっ、と映えるようにと黒(海鼠釉)、白(柞灰釉)をご用意。「とり皿、とり鉢。」ってお声がけくださいませ。両者ともども朝昼晩問わず、いつなんどきなーんにでも駆けつけます。だって「ご馳走」ですもの、ね。

商品名 とり皿、とり鉢

素材 黒 黒土・海鼠釉

白 天草陶石・柞灰釉

製造 光春窯(長崎県波佐見町)

制作 東屋

寸法 とり皿 径120 × 高42mm

とり鉢 径120 × 高54mm

価格 とり皿 2,750円

とり鉢 2,970円

2020. 4. 24

[日用品:食卓]

どうしようもないわたしが歩いている

「来年からは新しい人間になり、新しい生活を送ろう」だって納得のいく句を次々詠んでみたいんだもの。あるとき種田山頭火は大好きな酒を控えてみようと思いたつ。でもだめだった。思うに、一杯やりながらそう書いたのかもしれない。日記『行乞記』である。日付は12月31日。その直後を読めば、こうもある。「ともあれつつしむことだ。ま、三合ぐらいは許されるかしらね」みたいな。そもそもつつしむってことは断つわけでもなかった。だから、1月1日、やっぱり飲んでいる。なんだかおかしい。31日の日付のなかに、好きな句がある。「雨の二階の女の一人は口笛をふく」 なんかいい。このなんかがずるい。

だれだって年のくれにでもなれば、来年からはこうしよう、こうしたい、なんて口には出さないまでもどこか前向きなことを一つや二つ思ったりするものだ。去年のくれ、わたしだってそうだった。

「おだやかに沈みゆく太陽を見送りながら、私は自然に合掌した、私の一生は終つたのだ、さうだ来年からは新らしい人間として新らしい生活を初めるのである。」(種田山頭火『行乞記』より)

「来年から」「来年になったら」とは、この四月に聴くにはどこかかなしい。来年からでいいわけがない。願った今年はちゃんとある。

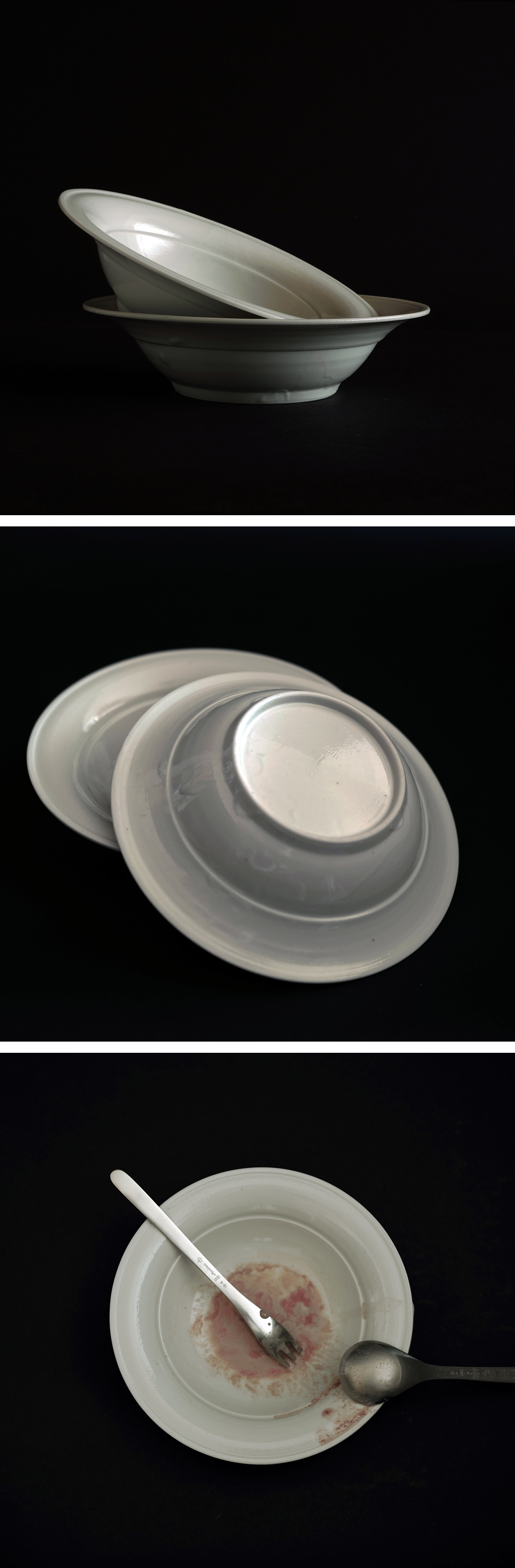

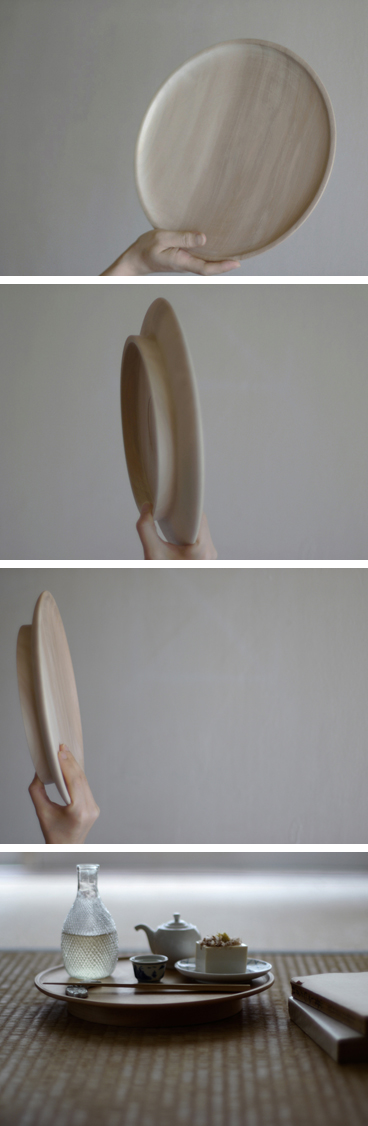

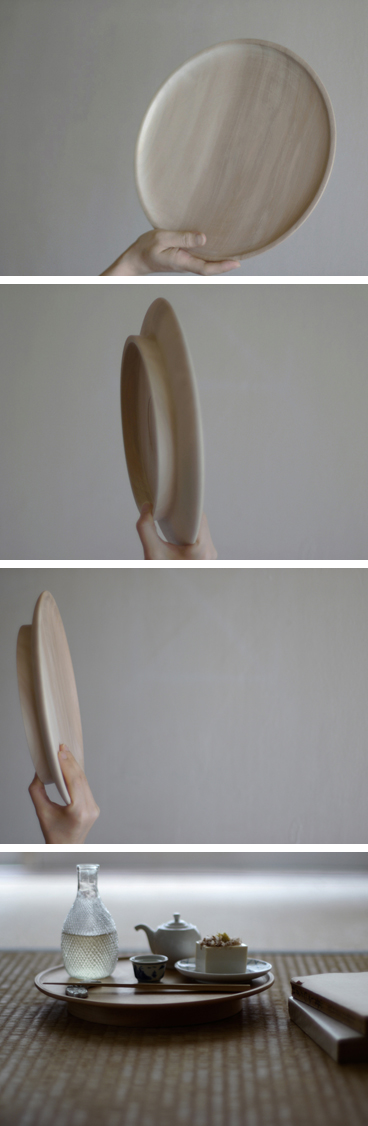

この盆は

山茶盆。来客の折、茶や御菓子をもてなすときとか、ひとりふたり晩酌やコーヒーなどを愉しむときとか。住まいのなかでときを選ばず重宝する小ぶりな盆です。挽物(木材を旋盤もしくは轆轤に固定して回転させながらカンナで削っていく職人技のこと)で無垢の一枚板を削り出した肌理の美しさを、まずはご堪能ください。欅、栃、杉、松の四種類をご用意しました。どれも板目の美しさと耐久性にすぐれた素材ですので、お好みでお選びください。表面はあえて塗装はせずに無垢のまま。シミなどが残りやすくはなりますが、使っては拭いての繰り返しで、渋みをまして目にも愉しく手になじみます。

商品名 山茶盆

素材 欅、栃、杉、松

製造 但田木地工房(富山県庄川町)

制作 東屋

寸法 径240 × 高18mm

価格 各8,910円

※ 3番目の写真上から、4番目の写真右から、欅、栃、杉、松

となっております。

2020. 3. 31

[日用品:食卓]

そうかんたんにかたづけないでよ

あたしのはなしをあたしのことを

ことばは口に出さないとわからないことが多い。どんなに仲のよいひとにだって、そうかんたんにはとどかないとおもっておいたほうがいい。ありがとう、ごめんなさい、さよなら、またね、おはよう、おやすみ、いってきます、おかえり、いただきます、ごちそうさま。みんなみんな、ことばはいつもそとで生きていく。声になる。それでも、あとになってあのときちゃんと言っておけばよかったとか、だけどもう間に合わないんだとか、そうわかって、くるしくなって、だから胸にしまうだけじゃだめなんだと後悔して。

次なんてないのに。

なんでだろう。くまのジローを見ているとそうおもった。ジローはぬいぐるみだけど、私の目を見ている。

夫がなかなか帰ってこないので、ちがうことかんがえようとジローからはなれてキッチンを掃除しはじめる。

「ことばはかたづけちゃだめなんです。整理されたことばなんていりません。整理してどこにしまったかわすれてしまうような文章なんてぼくは読みませんから」「そもそ余計なものなんてないんですよあなたがたに。なにかつたえようなんておやめなさい。ことばはそとでお散歩したいのです。放ってみなさい」おもしろいこと言う先生がいた。

私たちはいつもいっしょにいてそれがあたりまえだとおもっている。わかりあえる、なんてほこりをかぶった置物だ。無力だ。わかってる。ふりかえるとジローと目があう。おまえのことじゃないよ。水がながれつづけている。スポンジをしぼって蛇口を閉める。時計を見る。

「次なんてないのに」

どうしよう。時間が止まらない。

この箸箱は

たとえば食器棚のなかで、「ここがあなたの定位置ですよ」って、かたづけるスペースをこしらえておいてあげたい。上手にかたづけてはおきたいけれど、かたづけたっきり、出番がなくなってる、なんてそれもちがうし。さっと取り出して、どうせならそのままテーブルに置いちゃえ。そーゆー収納箱、あったあった。箸が取り出し易いようにゼツミョーな角度をつけて、国産ニレの木を削り出しでこしらえたという。箸やカトラリーだけではおさまらない、鉛筆やペンを入れてデスクにだってどーぞ。

商品名 箸箱

素材 楡

※木地仕上げ(写真左)/ 胡桃油仕上げ(写真右)

製造 四十沢木材工芸(石川県輪島市)

制作 東屋

寸法 長280 × 幅63 × 高37mm

価格 木地仕上げ 5,830円 / 胡桃油仕上げ 6,160円

2018. 3. 20

[日用品:食卓]

カタカタ鳴る

序破急の破は、型どおりに物ごとは進まずに破れるから、よって展開はその名が示すとおり開いていく。散歩しているとふと、そんなことが頭をかすめた。坂道を上り切ったとき、その向こうにはなにも建物の見えない、雲が流れる空だけを見たからだろうか。つまり型にはまってもその内容をもってすれば型どおりにはならなくて、意の外へと導いてくれる。その内容とは。まずはいいと胸を張って言えることだ。自分が自分を褒めてあげられるすなわち「私」のことである。型あってしかり、型から入ってしかり、けれどもその先があることを「私」は分かろうとすること、「自分を疑えってことだよ、〇〇くん」そのひとはこうも言ったのだった。型におさまればただの型、しかし型なきものはすぐにガタが来る。うまく言うなあと思ったのだろう。グラスの水を一口飲んだ。いつもの照れかくしだ。規則を駆使して自由になる、という言葉がある。規則を無視して、自由、なんて言ってると痛い目にあう。そういうことを分からないままデザインというコトバに足を載せてふんぞり返っている人。ふと静かになった。声が途切れた。「なあ。〇〇くん」僕はそのひとを見た。そのひとは通りに目をやっている。「きみにアートをやらせてるおぼえなんてないんだよ。わかるだろ、そのぐらい」グラスが音を立てた。カタ。膝がテーブルに当たった。ガタ。俺の言うとおりにやれって、そう言えばいいのに。俺が規則だ、俺の言うとおりにやってれば間違いはないって。遠回しな言いよう、だけどけっきょく溢れ出す言葉に追いつけなくて。ほんとうのところ人と話すのが大の苦手なのだ、それを悟られまいとするのか、ときに横柄に見え、それでも言葉は選ぼうとする、でも二進も三進もいかなくなって。そんなときどこかに手とか足とかぶつけてしまう。腹が立つひとだった。〇〇くん、と言うときはだいたい怒っている。そもそもひとの目を見て話さない。だけどそのひとは、僕をいつもかわいがってくれた。時折諭す、なだめる。そして褒める。褒めるときは大阪の言葉が全開になる。照れるのだやっぱり。でも全開で褒める。こっちも照れる。不意にごはんに誘う。まったく飲まないひとなのにずっとつきあう。歌が上手かった。『ムーンダンス』を流暢な向こうの言葉で歌う。キザ、ではおさまらない、「すごいなあ」って声を漏らした。そういう場に流れてしまったとき、それでも頑なに歌わない人がいるけれど、そんなふうにそのひとも見える、だけど歌うときはしっかり歌い、でも歌ったあとは何ごともなかったかのように座る。僕がそのひとのことを大好きだったのは、そのひとが見誤って(たまにだったけれど)、失敗したとき(プレゼンとか)、そういうときちゃんと目を見て謝ってくれる。そのときだけ目が合う。それ以外の言葉は付け加えることもしない、ただ謝る。目は嘘をつかない。そのひとの目は鋭すぎるのだ。その自覚もあってなのか、懸命にもみえるように目を合わせようとしなかったのかもしれない。だんだんそのひとがかわいらしくも思ったのだった。目で、人を傷つけやしないか、そう思っていたのだろうか。

つづきを読む >>

2016. 12. 27

[日用品:食卓]

空は青く明滅する

駅前の巨大なクリスマスツリーが解体されている。夕刻その光景を見上げながら角打ちで一杯やれば終電である。電車は急行明日すら早く来る気がしていつの間にか近所の公園を歩いていた。家に帰ると映画は点けるが見ているようで寝てしまい明るくなれば今日がある。さびしくはないかと誰かの声が聞こえて歯ブラシだけがその声を打ち消すみたいにせっせと動いている。今日は休みだと思い当たればいつの間にか近所の公園を歩いていた。公園を抜けるとヘルメットをかぶった作業員が梯子にのぼって電柱の上にいる。その光景を見上げながら取り付けられるのは監視カメラだとわかってひとたび道行きを眺めると等間隔に梯子にのぼった人がつづいている。取り付けるということはきっと何かが起こりそうな予兆を意味するし何かが起こりそうな場所にカメラを設置するのは人である。カメラを見上げながらその先のずっと向こうには空があってこっちを見下ろしている。何かを映しては消してまた映す。もう僕らじゃない何かも映しては消してまた映す。

このワインクーラーは

見てのとおり木製である。木製がゆえに熱を伝えにくい。よって氷を溶けにくくして万事酒を冷やす。そのくせ持っても手は冷やさない。

木材は木曾椹である。特段椹は水に強い。強いがただし留意を飲み込んでご使用いただきたい。まずは水を充分に吸わすこと。手始めに水を満たして置いておく。すると椹は膨らんで密になる。よって水漏れを防いでくれる。表面に水滴も付きにくくする。手間のかかる道具だが手間をかけて永くお付き合いできるすぐれものだ。水を吸ったり乾いたり。そうだ。生きている。道具も暮らしている。

タガはめったやたらに外れない。が万が一はいつでもお声をかけていただきたい。お直しさせていただきます。

商品名 ワインクーラー

素材 木曾椹、銅

製造 山一(長野県木曽郡)

制作 東屋

寸法 径186mm × 高230mm

価格 15,400円

2016. 9. 29

[日用品:食卓]

姫

母はずっと「姫」と呼ばれていたらしい。伯母から「あの子は姫だからね」と耳打ちされたこともある。小さいころだったからそのときの状況は思い出すことができないけれど、あれはきっと嫌味だった、蚊を払うように耳はちゃんと憶えている。父からも生前「あのひとはむかしっから姫じゃけえのお」と呟かれた。このときのことは今も憶えている。母は石みたいに炬燵で固まっていた。だれとも目を合わそうともしなかった。ま、詳しい話はよしておくけど。要は、お転婆でわがままでそれでもまわりからは大切に扱われて、持ち上げられるままいつのまにか先頭を歩いている。そのくせだれかいないと何んにも務まりそうにない。そんな母が年を取っても姫でありつづけるのは、想像に難くないことだ。ひとはそんなに変わらないし年を取ればなおさらのことである。けれど、姫もからだが弱れば、お転婆はただの婆である。家から一歩も出ないとなれば、城の上にずっと幽閉されているみたいで悲しい。下から「姫、姫!」と叫んで、たまに窓から顔を覗かせる、ちょっと安心する、という繰り返しだ。遠いとなおさら姫の声はか細く聞こえる。

この夏帰省したときに、朝、父の部屋からテレビの音が聞こえる。母は違う部屋でバラエティを見ている。「なあ、あっちテレビつけっぱなしじゃん」仏壇のあるその部屋を開ける。『題名のない音楽会』をやっていた。父が毎週欠かさず見ていた番組だ。線香の残り香を嗅ぎながら不意に、父がそこにいる、そこで聞いている、届いている、と、はっきりと分かったからびっくりした。振り返ると母はバラエティで笑っていた。

あのとき、「たのんだぞ」とかたく握り返してきた手は「姫のこと」に違いないと今になって思い返すのだ。「たのんだぞ」なんてありきたりだけど実際言うんだ、って思ったよ。父の写真の顔が姫を目で追う爺のそれに見えた。

この姫フォークは

ただならぬフォークです。あるときは黒文字のように、あるときは爪楊枝のように。けれども心地のよい重みが、口に運ぶたんびクセになる。箸が止まらなーい、ならぬフォークが止まらないのだ。

素材は真鍮。使い易い形を見つけると、それはフォークの原形、ヨーロッパの昔むかしに還っていきました。洋のようで和の面構えにもなる。小さいけれどやっぱりただものではおわらない。

姫、ヒメと 爺が呼ぶ声 秋の口

和菓子に果物、チーズやオリーブなんかにも合うあう。8センチちょっとだけど、ながーく使っていただけるその名も「姫フォーク」。くれぐれもどこに行ったか探さぬよう、目のつくところにお見知り置きを。

商品名 姫フォーク

素材 真鍮

製造 坂見工芸(東京都荒川区)

デザイン 猿山修

制作 東屋

寸法 長87mm × 奥行6mm × 高5mm

重量 5g

価格 5,500円(5本セット)

2016. 4. 11

[日用品:食卓]

餃子の包み方

繰り返しの所作を目前に照らし出し、注視すればするほど目が離せなくなるように。

ずっと見ているとそのことがそのことじゃないことに変わっていき、何か別のもっとほかにわけのあることに見えはじめてほしい。そもそもそのことがなぜ繰り広げられているのか、もっと言えば何がそこに閉じ込められようとしているかもわからなくなればなおさらいい。

本来そういうことじゃなかったような、あるとき、すべてはまちがっていたんじゃないか、といったようなこと、それ以前に真偽を問うこと自体が意味をなくし、目的は見失われ目的という言葉がまだ見つからなかったよき時代に戻ってふと振りかえった途端、そこに見えるものはたぶん今まで見たことのないような、それが旅、と片付けようとする言葉の旅さえもやめてしまいたい。そのときあなたは立ち止まっているはず。それこそ今まで味わったことのない感覚で、ただ単に。

たとえば自分の名前を何度も何度も書いていくと、書き順の虚構に不安は募り、名前という言葉そのものの疑いを疑い、文字がそのすがたを忘れ去って名前が付けられる以前のわたしと向き合っていることも気づかないまま、すなわちそうした瞬間が訪れることが待ち遠しいと感じ入るまではまだ序の口ではあるにしろ、わたしはわたしから離れてみたいという欲望の皮ぐらいは摘んでいる、そうでしょ。

その手であなたが遠い人に手紙を書いていたということ、その手であなたは大切な人の手を探しにかかっていたということ、その手を上げて大きく振っていたあなたがいたということ、そういったはるかむかしの遠い記憶が向こうからやってくることを待ち侘びて、いつのまにか、同じ方向に向かってみんな並んでいる。

このお酢入れは

餃子は酢だけ。醤油も辣油もいらない、と言う人がいた。

このお酢入れは長崎県波佐見でこしらえた。同じ九州の熊本天草で採れた天然陶石が素地の、磁器である。前回紹介した「醤油差し」同様に液垂れのない切れのよさが使い勝手の看板だ。「醤油差し」の頁をご参考にしていただきたい。

名は「お酢入れ」だが、云ってしまえばなんだっていい。前述の「醤油差し」で量が心許なければ、ちょっと大振りな、それこそ醤油差しにもどうぞ。

何を付けようがかまわないでしょ、とその人が言った。いちいち指図しないで、って。自由に食べたいの。叱られた。

先の「醤油差し」と対で使えばなおさら食卓を明るくしてくれる。あ、これもまた大きなお世話、かもしれないが、焼いてもみたくなるのです。

商品名 お酢入れ

素材 天草陶石、石灰釉

製造 白岳窯(長崎県波佐見町)

デザイン 猿山修

制作 東屋

寸法 幅92mm × 径65mm × 高81mm

容量 120ml

価格 2,530円

2016. 2. 29

[日用品:食卓]

はいチーズ

このごろはそんなふうに言わなくなったのかしら。どこでもかしこでも容赦なくシャッターまがいの音がするようになった。この合言葉ももはや死語なのだろう。それにしてもところかまわず万事がオーケーと誰が決めたのか、「撮るよー」の合図からはじまったあのころの『一枚』っきりがなつかしいのだった。

「ところで、あの<はいチーズ>とはいったいなんだったんだろう」と友人が言った。ようはタイミングの話である。<はい>で撮影者が投げかけて、<チーズ>で被写体が応える(復唱する、という意見も捨てがたかったけれど)、そこでシャッターを切るのは<チ>の瞬間であるはずなのに、<ズ>でカシャ、その間の悪さが口角の上がった笑顔を通り越し、口のすぼんだなんだか判然としない表情に、あ、今のはちょっと、と気に喰わないまま置いてけぼりを喰らったようなときもあったと言うのだけれど、<はいチ/カシャ>と<はいチーズ/カシャ>のちがいは出来上がってきた写真が露わにするのであって、別に楽しみにしていたわけじゃないけれど、という体でそれでもなんだかんだで気にはなって見るのだけれどけっきょく写りのせいにして、おれはそもそも写真嫌いだーなんて写真の裏に焼き増し希望の名前も書き込まないまんま、思い出なんかいらないテキな面をしてみることもあった「あったあった」まあもとはといえばまるで号令のような掛け声ひとつで笑顔をこしらえようとしていたこっちもこっちなんだけど、と友人は前置いてから「しかし写真のうまさは今もむかしも数少ないシャッターチャンスであることにかわりはないよな」とあくまで被写体には責任のないことを、とりとめもなくケータイをかざす女の子を横目に見ながらそのくせ声を張って言うのだった。

<はいチーズ>は、さりげなく差し出されるチーズに添えられた言葉で善しとしよう。「はいチーズ」そう言われて笑顔が自然と生まれればこれもまたタイミング、なのかもしれない。よって、酒もうまくなる。なーんて、友人はといえばメニューをぱらぱら開いてから「あったあった」と笑いながら店員さんを呼ぶのであった。

つづきを読む >>

2015. 3. 30

[日用品:食卓]

こういったケースの場合

四月に近づくと、ときどき目にするのが、アパートやマンションを下見するひとたちである。今の「わたし」の生活には、どんなカタチで、どのくらいのスペースが見合うものなのか、今の「わたし」はともかく、これからの「わたし」のことでもあるから、今現在持っているものを基準にするよりも、焼くなり捨てるなり一新した「わたし」を嵌めてみるほうがよいだろう、とか、もちろん財布と相談しながら、思案のしどころである。外見を気にするひともいれば、外見よりも中身だというひともいるし、新しいほうがいいというひとや、古くても気に入ればそれでよいというひともいて、カタチもサイズも「わたし」の心地のよさの判定はひとそれぞれである。だから仮に、何びとかと同居、ともなると、ますます選択の前で足踏みを繰り返す。なにも住まいにかぎったことではなく、たとえば私たち夫婦などは、ありとあらゆる選択を前にして、つねづね途方に暮れるばかりなのだった。

散歩をしていると、目の前に車が止まって、後ろから降りてきた若い男女のふたりづれが、運転をしていたスーツのひとに促されながらそばの大きなマンションに入っていこうとするのだけれど、間取りの書いてあるらしい白い紙をひらひらさせている女の子のほうがすっと上を見上げるなり、すかさず音を立てて紙に目を落とすと、ちょこんと首を傾げて男の子の顔をまじまじ見るのである。ふたりは新婚なのかもしれないし、それより以前の、恋煩いなのかもしれない。何箇所ぐらい物色してきたのか、ひょっとしたら見過ぎて疲れてしまったのかもしれない。どこか重い足取りの、彼らがそのマンションに入っていったあと、私たちもつられて見上げてみて、いいところじゃない、なんて目を合わすのだけれど、あの女の子の顔には明らかに「外観が気に入らないし」と書いてあった。若いふたりの理想は交差しながら(ひょっとすると平行線をたどったまま探しまわっているのかもしれない)、見る前に跳ぶわけにもいかず、さて、どこで折り合いをつけるのか、これからの「わたしたち」の道のりは険しく、厄介な枝葉をぽきぽきと折りながらそれでもともに手を取り合って歩いていくしかないのである。

「生活のサイズ」を算出するのはむずかしい。けれども算段ぐらいしないわけにもいかない。身の丈だとか、標準だとか、いろいろな言葉の取り巻くなかで、心情はそれでもすこーし背伸びをしてみたくもなる。そもそも基準とか定番というものが、得てしてしっくりこないことのほうが多くなった気がする。平均値なんてもはや私の辞書から消えてしまっているし(最近、辞書そのものが見当たらないのだけれど)、ましてその基準やら定番とはいったいどの辺りで謳われているのかも見えてこない、ちりぢりの世間になってしまった。つながることが大手を振っているのは、それだけぶつぶつに千切れてしまったからである。手を振っても未だにだれも呼び戻すことができない場所もあれば、たまには手をつないで散歩する私たちがいるような、たわいのない場所だってある。

「小さいほうでいいんじゃない」

「でも、大は小をかねるっていうじゃないか」

私たちはけっきょく何も買わずに、散歩と称して家に帰っているわけだけれど、ベッドカバーを買うにはきっちりベッドのサイズから算出できることだし、この期に及んで、小さいの、大きいの、という会話は生まれてこないはずだった。だって「十年もたてば、ベッドもけっこう大きくなるものなのねえ」なんてこともない。それなのに、店のひとに、セミダブル、ダブル、クイーンとか言われて、はっとして、なんだったっけ、とかになって、それでもふたりして、こんぐらい、とか、いやもっとあったとか、両手をいっぱいに広げて往生際のわるいところをひとしきり見せて、けっきょく退散したのである。

「さすがにカタに嵌まらないわけにもいかないか、ベッドカバーは」

つづきを読む >>

2014. 8. 14

[日用品:食卓]

お月さま

満月がより大きく見えることを「スーパームーン」と呼ぶらしい。日本語ではなんというか。「名月」に括っていいのだろう。九月にまた見えるらしい。月が地球にぐんと近づいてくる。もとより名月なら仲秋になる。

ときたま、スーパーじゃないのに大きく見えることがあって、あれはどのひとにも大きく見えているのか、と思ったりすることがある。色もそうだ。赤く見えたりすると、みんな赤く見えているのか、気になる。そばにひとがいれば、同じに見えているか、たしかめてみる。「ほんとだ」と明るい声で返されると、なんだかうれしくなる。照らされて、満たされる。

満月はふいに向こうからやってくるのがいい。だいたいそんなときは心がまあるいときである。

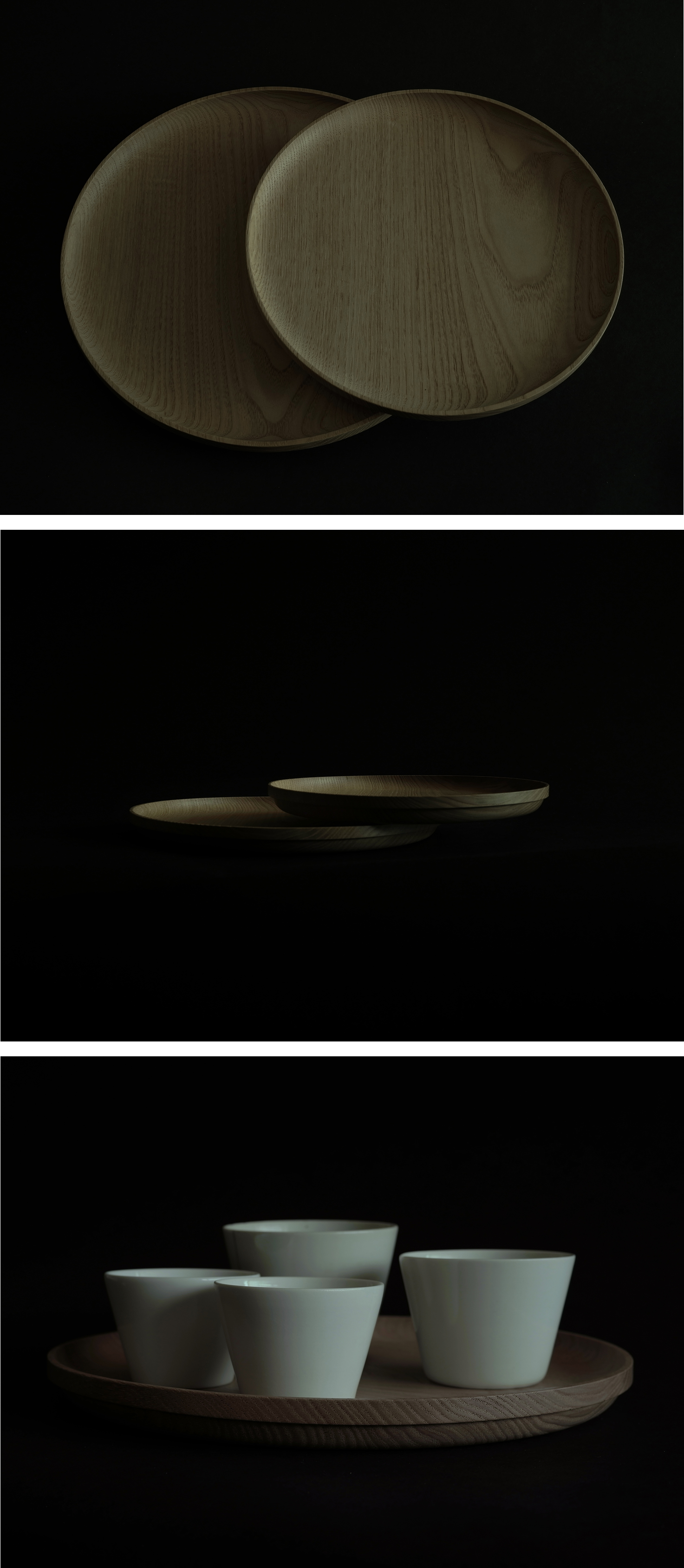

この丸高盆は

栃の木、一枚板でこしらえた高台付きの盆である。栃は軽量であり、変形を嫌うことから、家具や建材、楽器などにも使用される質実な材である。こと年輪の織りなす板目の美しさには定評がある。

この盆は、木のかたまりをろくろで回しながら、その木に刃物を当ててまあるく削りだす「挽物」と呼ばれる技巧から生まれる。仕上げは磨きのみ。表面にはあえて塗り加工を施さず、無垢の光沢そのままにしてある。使っては拭う、拭っては使う、その繰り返しで木肌にはいっそうの色つやが与えられ、たとえ染みがついたとしても、それが年輪と交わりながら月日の深みとなって味わいを醸しだす。長持ちの尺度として、手と目でふれながら愛でる。かけがえのない道具になってゆく。

膳とはいわないまでも、「丸高」と謳うとおり、たとえば畳の上にじかに置いて、盆そのままを座卓のように使ってみたい。

商品名 丸高盆

素材 栃

製造 但田木地工房(富山県砺波市)

制作 東屋

寸法 径283mm × 高36mm

価格 22,000円

2014. 8. 6

[日用品:食卓]

手塩

「手塩にかける、というが、その手塩とは手のひらにのせた塩のことらしい。その塩にちょこっと食べ物をつけては頬ばるのだ。ずっとむかしの小粋な仕種である。よって小皿豆皿の類いは手塩皿と呼ばれ、いわば手のひらの代用である」

「へえー」と、向かいに座る男が声を上げる。

それから私は、

「おにぎり、だな」と、思い出したふうに言う。

「おにぎり? また話しが飛んだぜ」

「手許の塩にまぶされて、私は家内が握るみたいにカドのとれた人間になったらしい」

「うん、たしかにおまえはむかしよりか、丸くなった」

男は見た目も大きくうなずくなり、のこりの蕎麦を啜る。私はいち早く食べてしまった。

「年のせいもあるが、家内の手腕によるところも大きい。手塩にかけられた結果、こうやってのほほんとしていられる」

「けっきょくうまい具合に転がされてんだな」口をもぐもぐ動かしながら、男は空いたほうの手のひらをなにやら転がすように小さく動かしてみせる。

「いや、そうではない」

「じゃあ弱味でも握られてんのか」

男はこんど箸まで置いて、「こんなふうにぎゅっと」おにぎりを握る真似をしてみせるのである。

「ばか言え。うちはおまえのところとはちがって子どもがいないから、その分大事にされているだけだ」

すると男は、

「ごちそうさま」と、飲み込むより先に手を合わせてほくそ笑む。「ああうまかった」

この男とは、たまに会う。昼間から少し呑んだ。しめにそれぞれ天ざるを頼んだ。生姜を全部入れるかどうかで意見が分かれた。それから、薬味そのものに話がおよんで、その効用がなんやらと、話すうちにいつのまにか脱線していた。

「豆皿といやあ」男はかたわらの豆皿に目を向ける。「おれは金平糖だな」

こんぺいとう。久しぶりに耳にしたような気がする。

男は腕組みをして、空の豆皿を見つめながらつづける。

「受験のときにな。夜中になるとお袋のやつお茶をいれてくれるんだが、そこにかならず金平糖をつけてくれた。こいつにちょこちょこっとのせて、部屋まで持ってくる。舐めてりゃ元気になるから、ってさ。元気だからって大学に受かるわけでもないのにな」そう言うと、腕をほどいて豆皿をつまみ上げる。「こいつにきまって七つばかしだ。ラッキーセブンだと」

「そういえば、おまえのところ、そろそろ受験だよなあ」私は言う。

「そうだ。たいへんなんだぜ。というか、おれじゃないな、たいへんなのは」

男はゆっくり豆皿を置く。その手が気になったか、開いてみる。

「そうか。手のひらだったのかあ」男はじっと見ている。

私のほうからも、金平糖が見えた気がした。

この印判豆皿は

わさびに、しょうが、きざみねぎ、おおば、みょうが、それからごま、などなど、ひとつまみちょこっと、薬味は夏バテに効くという。食欲を促したり、食あたりを防いでくれたりと、枚挙に暇がないけれど、それらをのせる豆皿もまた、何枚あってもじゃまにならない。

この豆皿は、いろんな紋の摺紙を、天草陶石の生地に一枚ずつ貼り付けては染めていく、むかしながらの手仕事でこしらえた印判豆皿である。小さいけれど手間ひまかけたりっぱな用の美だ。そのつど摺りによって、ずれたり、うすかったり、またとない偶然が個性の表れとなって、ひとつとして同じものがない愛おしさがある。わたしたちの手のひらみたいなものかもしれない。

形と絵柄のちがいで、七つほどご用意した。どれも愛嬌があって、気の効く食の小道具。まずは手のひらにのせてみて、それからじっくり手をかけながらこまめに使っていただきたい。

つづきを読む >>

2014. 2. 18

[日用品:食卓]

カップアンドソーサー

カップとソーサーの間には「安堵」がある。私のワープロがそう変換してきた。「アンド」なんてはじめて打ったかもしれぬ。不意に「安堵」が私の前に表れたのだった。頻繁に用いるコトバなのか、そう考えれば、常日頃の求めすぎる性格が表沙汰にされたみたいで、なんだか気恥ずかしくなったのだった。

ときにカップは持ち上げられる。よってカップはソーサーから距離を置くことになる。たまにソーサーを置き去りにする。あわよくば遠い旅に出たっきり戻らないことだってある。それでもカップは、ふとした弾みに、ソーサーの手のひらへと帰っていく。

「ふしぎだ。」

ソーサーは女性名詞でカップは男性名詞かな、そう思ったりして、私はカップをソーサーに戻すのだった。「アンド」とは、おしなべて「安堵」な関係である。あながち間違いでもあるまい。私は、誰かの手のひらでまんまと転がされている身上を、ぽかーんとソーサーの上に浮かべていた。

カップアンドソーサー、アーンド私。何者にも咎められない三角関係を、お仕事そっちのけでふわふわと愉しむ昼下がりの私であった。

つづきを読む >>

2014. 1. 27

[日用品:食卓]

経年

私はいったい何を見てきたのか。この目でじっと見てきたもののことである。そんな問いかけが頭の中で駈けまわっていた。まっ先に思い当たるのは、親のすがたにちがいなかった。ずっと背中だけを見てきたのだった。今は、振りかえって探すしかなくなった。

お茶を飲み干したあとも、湯呑みを持ったまま気づけば底のほうをじっと見ていた。あるひとが、海を見ていると時間がたつのも忘れてしまうのは「あれは跳ねかえって自分を見ているからだ」と言ったのを思い出した。「じっと」時間をかけ、「見ている」が「見ようとしている」に、深度が変化するのだ。何を見るにせよ、私はそこに「私」という何んだか釈然としないものを見ようとしている。裏をかえせば、釈然としないからますます見ることになって、そこにえんえんと時間が注がれる。私は、溢れかえったそれにはっとして、湯呑みを置いたのだった。時の流れは輪郭もなく無情である。

「絵でも見に行く?」

細君の、誕生日が近い話になって、私は目の前のそのひとを見ている。出会ってからかれこれ三十年たつのね、と言われたとき、まじまじ二人は顔を見合わせるのだった。

海の前に立ってみたくなる。絵の前に立ってみたくなる。鏡の前に立ってみたくなる。あなたの前に立ってみたくなる。

いつのまにか今年が始まっている。「私とは、君だ」なんてランボーめいた言葉を、私もいつか思ったりするんだろうか。「ぢっと手を見る」私である。

つづきを読む >>

2013. 8. 19

[日用品:食卓]

檸檬

昼間、古本屋で檸檬を買った。あると思っていたのになかったからだった。女が持ち出したにちがいなかった。あのとき抱えて逃げたのだった。投げつけられてもしかたがなかったのに。

持ち帰ったのは陽に灼けた檸檬だ。いろんなひとが握ってきた檸檬だ。あればそれでよかった。気が済むともっと遠くへ行きたくなった。それから外に出た。振りかえってみた。大きな音がしたような気になっていた。走って逃げていた。

つづきを読む>>

2012. 4. 17

[日用品:食卓]

かたづけをする、ということ

ずいぶんむかし、ある女のひとに湯呑みをあげたことがある。たしか、コーヒーよりも、紅茶よりも、あったかい緑茶が好きだ、と聞いたことがあって、湯呑みをあげたのだった。あげるきっかけはどうだったか、誕生日だったかもしれない、いいものをみつけたからかもしれない、なによりなにかをあげたいと思ったことだけはたしかだった。小振りで、筒の形がよかった、女のひとの手にもおさまりやすそうだ、自分も同じものを買ってみる、そうやってひとつ、あげてみた。しばらくたって、ふたつの湯呑みが揃うことになった。そのひとといっしょに暮らしはじめたからだった。

ある日、彼女はその片方をこわしてしまう。洗っていると手を滑らせたのだ。こわれたのは彼女のほうだった。貫入の入り具合が好きだった。そこに合わせて割れていた。「直してね」と彼女は言った。捨てることを惜しまないひとがそう言ったから、意外だったように思う。私は「そうだね」と答えたっきり、またしばらくたった。

棚の上の段ボール箱のなかに、見覚えのあるハンカチに巻かれたまま、それはあった。ひろげると、思ったよりもばらばらになっていて、手が止まってしまった。捨てようか、とも思ってもみる。けれど、手が向かない。どうやら春は、そういったものまで蠢くらしい。それでも桜が咲くころに、引っ越しをしたり、かたづけをするのだけれど、ものはただ移動を繰り返すばかりで、上っ面だけが模様をかえる。ものごとそうかんたんにかたづけることなんてできない、私はそういうひとである、と、そこだけすんなり「そういうひと」でかたづけてしまう。ハンカチの埃をはらって、包んでまたおさめた。多分前にも同じことをやったかもしれない。

あんなに、ばらばらになってたんだなあ。花びらの散る近所の桜並木を散歩しながら、その女のひとのことを思い出してみるのだけれど、捨てることを惜しまないひとだったなあ、と、行き着けば、なんだか可笑しくなるのだった。

この湯呑みは

三重県の伊賀土でこしらえた湯呑みである。伊賀は、太古の昔琵琶湖の湖底にあったため、今はプランクトンや朽ちた植物など多様な有機物を含んだ土壌のうえにある。そのことから、高温焼成にも耐えうる頑丈な陶器づくりに適した良土に恵まれている。この湯呑みは、「土と釉は同じ山のものを使え」という先人の教えにならい、当地の職人が、当地の土を轆轤でひき、当地の山の木を燃やした灰や岩山が風化してできる長石を原料とする釉を駆使、いわば伊賀焼の継承からさまざまな表情を展開しつづける「土もの」の極みである。

熱くなりすぎず、冷めにくい。土のあたたかみがしっくりと掌になじむ。

この湯呑みで、ぜひに一服。

商品名 切立湯呑(「伊賀の器」シリーズ)

素材 伊賀土(石灰釉/黒飴釉)

製造 耕房窯(三重県伊賀市)

デザイン 渡邊かをる

制作 東屋

寸法 大 径81mm × 高91mm

小 径70mm × 高76mm

価格 大 3,960円

小 3,520円

2012. 3. 31

[日用品:食卓]

だらだらしない。

こゝろがけが、きもちいい。

ごらんのとおり、わたくし「醤油差し」と申します。と、名乗ればきっと「あっ、そうそう、そう言われればたしかに」とおっしゃってくれるはず。ならば多くは語らずとも、といきたいところですが、わたくし「新顔」にはちがいありませんので、ここはあらためまして、ちょこっ、とだけ、ごあいさつを。どうも、はじめまして。

なーんて、お辞儀でもすれば、やっぱりこの口もとに目がいきます?はずかしながら、たしかにおちょぼな注ぎ口、ですよね。たとえばほら、よく言うじゃないですか。ほんのすこーし傾けただけなのに、どぼっと出ちゃったとか。だらだら垂れたりして、しまりがわるいとか。「醤油差し」の分際でストレス溜めてどうする、ですよね。なにも、聞き捨てならないコトバに口をとんがらせて下向いちゃったわけじゃないんです。口はつつしみ、つつましく、下向きのこのカタチこそが、ひたむきさの表れだっただけのこと。だってわたくし、「醤油入れ」にあらず、あくまで「醤油差し」にございます。ちょこっ、とお辞儀がてら、おしょうゆを差すことがわたくしの役目。必要な分だけ差して戻せば、おしょうゆはひょいっ、とひっこんでくれて、口のまわりを汚しません。まして、いらぬ面倒などかけさせない。だらしのない格好はお見せしたくありませんので。「醤油差し」に大事なのは、こゝろがけひとつ。だらだらしない、切れがいい。これぞ「醤油差し」の誇りにございます。

ところでわたくし、けっこう小柄なほうでして、いうなれば控え目。「食卓に、必要な分だけ」を信条にしております。「おしょうゆ取ってー」と、声がかかってはじめてお目にかかるていど。べつにいいんですよ、フルネームで呼んでいただかなくても。中身あってのわたくし、図体ばかりが大きいと、中のおしょうゆを無駄に酸化させてしまいかねない。それじゃー、身も蓋もあったもんじゃないでしょ。このくらいがどうやらちょうどいいようです。ときには、あっちにこっちに、移動もします。なおさら、手わたしやすく持ちやすく。ちょこっ、と食卓の上にでも控えさせていただければ、この上ないシアワセにございます。

とはいえ、「ちょこっ、と」の分際にだって、「ずーっ、と」みなさんといっしょにいたい気持ちはあふれんばかりにございます。なにも、べたべたするつもりはもーとーございませんが、ただ、いつの日か、「定番」と呼んでいただければそのとき、多くは語らずとも、つかずはなれず、まっ、わたくしのこゝろがけしだいですか、ね。

つづきを読む>>

2012. 2. 12

[日用品:食卓]

明かりを灯す、ということ

お店に入って、あ、いいな、と、ものを指して思うのは、たとえばそれを家に持ち帰るところからはじまって、思い描いたところに置いてみる、あるいは使っている「わたし」のことを想像してみることにより、じつは「わたし」の内側が、その瞬間、ぱっ、と明るくなっていることに気がつくことである。気に入る、ということは、たしかにそのものがほのかに明かりを灯す光源のようなものになっていて、「わたし」を照らしはじめ、訴えかけてくるものだけれど、ほんとうにそのものを持ち帰った場合には、そのものがじっさい家のなかを照らすのではなく、どうやら「わたし」のなかが照らされて、からだはシェードのように「わたし」自身が光りとなって家を明るく照らしているのだった。なにも買い物や、ものにかぎったことではなく、目には見えないもの、たとえばコトバだってそうだ。「こころから」おもうということ、「こころから」言うということ、などなど、これこそが、ひとがひとを照らしだす明かりであり、こころが光源なのである。

妻はときどき、テーブルにまずはコースターを敷いて、それから飲みものを置きにくることがある。さほど水回りを気にしなくていいことから買ったテーブルなので、じかに置いていい。だからそれは、たまーにおこるハプニングのようなものだ。そのテーブルが瞬く間、そこにスポットライトが当たったかのように浮かびあがってくる。つぎにそれがコップの水であっても、その日にかぎっては、世界でいちばんの水であるかのように、きらきらしはじめる。なにより、妻のその振る舞いに光りは宿っている。ほかに照らし出したい何かが妻のうちにあることは明白ではあるけれども、たとえば何かいいことでもあったのか、それとも聞いてほしい話でもあるのか、それより、ただの気まぐれなのかもしれない、そんなことぐらいしか思いつかない私は、ふと気がつけば、しらずしらずに照らされており、魔法にでもかかったみたいに私のなかから晴れ間が広がっていくのだった。

今に思えば、私はたしかにそういった場合、どこかきげんがわるかったり、こころここにあらずだったりで、つまり、彼女にしてやられている、というか……、こころから、感謝している。

つづきを読む>>

2012. 1. 13

[日用品:食卓]

味の外の味、ということ

古いことばに「味の外の味」というのがある、とどこかで読んだことがある。盛りつけられた料理の味わいは、その外側にあるふんいきや、うつわの表情、うつくしさをも「味わう」ことではじめて料理を「味わう」ものである、ということらしい。けれども、たんにすてきなうつわをそろえ、ふんいきづくりにいそしむ、ということではないはずだ。わたしたちには「一家団欒」がある。それだけで「味の外の味」はじゅうぶん事足りる。家族で囲む、家族でつまむ、家族ひとりひとりがそのささやかな幸せを噛みしめることを願って、食卓はゆたかな景色を生んでくれる。

この木箸は

たとえば二本で一対の箸のように、誰かがいてくれるから、団欒、つまりはいつも満面、まあるくなれる。

さてこの箸は、輪島の塗りものの芯になる木地を作りつづけてきた「木のスペシャリスト」四十沢(あいざわ)さんに拵えてもらった。木地そのまま、木肌そのまま、いわゆる「スッピン」の木箸だ。そのかたちは四角四面の面持ちよりも、ほんのすこし丸みを持たせてもらったことで、指先と口もとの当たりのここちよさが自慢である。いくつもの工程を繰り返しながら一本ずつ丹念に磨きこまれたなめらかなみかけと、うらはらに、食べものをすべらせずしっかりやさしくつかまえてくれる、正真正銘芯の通った木箸。

四十沢さんが引き出す木の素肌の力、いちど手に取って、味わってみてください。

商品名 木箸

素材 写真左から欅(けやき)、黒檀(こくたん)、

鉄刀木(たがやさん)

製造 四十沢木材工芸(石川県輪島市)

制作 東屋

寸法 長235mm × 幅7mm

価格 黒檀 2,970円

※ 欅、鉄刀木は廃番のため現在、取扱しておりません。

2012. 1. 9

[日用品:食卓]

あけまして

2012年、のっけから突然ではございますが、

問題です。この箱をそおっとあけまして、さて何が入っているのでしょうか。

正解は、こちら >>

2011. 9. 21

[日用品:食卓]

あのときは、

そんなに好きじゃなかっただけだ

私は今までほとんどといっていいほどマグカップというものを使ったことがなかった。まず「マグ」というコトバにピンとこないのだった。いったい「マグ」とは何なのだろう。むかし、好きだった女の子のアパートにはじめて行ったとき、目の前に出されたのがその「マグ」だった。何が入っていたのか覚えてもいないのだけれど、奇妙なキャラクターが私に向かってファイティングポーズをしていたのだった。多分景品なのかもしれぬ、だけど容れ物として何でもありの、そのポリシーのなさにヒトもタガがユルんでしまって、ひいては家の持ちものにも、ましてやアナタにだってそれほどこだわってはいないのだ、と彼女から宣言されたみたいだった。緑色のカラダをしたそいつをじっと見つめながら、私は戦う気持ちにもなれないまま、「マグ」もその恋もみるみるうちに冷めていったのだった。それからどこに行っても「マグ」は、私の不意を突いて平然と現れるようになった。頻繁に見かけたのはアイラブNYのあの赤いハートマークである。ジ・アメリカ、何を入れてもオッケー、来るもの拒まずの、そのオープンな顔かたちが、いつしか横柄にも見えはじめた。手軽なふりをして、そのくせ私の片手では足りないシロモノ。たまに映画のなかの屈強なオトコがうがいなんかに使っていたりすると、ああ、つまりは合理主義なのだ、と「アメリカン」なるコトバまでが鼻につきはじめ、コーヒーをナミナミ入れるといかんせん胃がもたれてしまうわけで、なるほど、それで「アメリカン」かあ、とヘンに納得したりして……。けれども、私はアメリカンなものがきらいなわけではないのだった(たとえばアメリカンニューシネマとか、じつにいい)。そうなると「マグ」は単なる食わずぎらいなのかもしれないな、と思うに任せることもできぬまま、前を向いてまっすぐ生きてきたのだった。それこそ映画スターだったら、片手にそれを持ち、シーツにくるまった気怠いオンナの肢体を眺めながらタバコなんかくゆらせたりもできただろうし、あるときは一枚の毛布にふたり仲よくくるまったりして、手にはそれぞれ包み込むようにそれを持って、古びたアパートメントの屋上かなんかで朝日が昇るのをひたすら眺めることだってできたのだった(なぜみんなくるまるのだろう)。だけどそれを日本人がいくら真似をしたってサマにはならない。「マグ」、と呼ぶヒトがいれば、まるで因縁でもつけるような尖った目を向ける私こそ、いったい何なのだろう。寿司屋に行けばたまに「アガリ」というヒトがいたりして、「お茶くださーい」でいいじゃない、と思いながらも、手には魚偏の文字が踊るでっかい湯呑みを私もみーんな持っているわけで、なーんだ、耳をつければ「マグ」じゃん、とはならないのだった。

つづきを読む >>

2011. 5. 28

[日用品:食卓]

容器

「水はグラスで味が変わるの」と、彼女は言った。その女の子はホテルにあったグラスに水を注ぐと、勇んで飲み干してみせた。「家に転がっているコップとはわけが違うんだから」と、もうひとつグラスに水を注いで、「はい」と私にわたすのだった。あれはどこのホテルだったか。部屋にある「グラス」なんて、どこも大差ないはずだった。

水を入れたコップに、「スキ」と書いた紙切れを裏っかえしに貼っておくと(つまり水に見せてあげるのだ)、見違えたようにおいしくなる。「キライ」と書けば、まずくなる。グラスの中の水を覗きながら、そんな話を思い出したのだった。ひとはほめられるとうれしい。笑みもこぼれるし、とにかく悪い気はしない。水七割でできた人間がそうなのだから、あながち否定は出来ないような気もした。

「だから植木鉢に水をやるときにだってとっておきのグラスを使うのよ」女の子は言った。「よろこんでいるのがわかるの。だからいーっぱいあげるの」

女の子はよっぽどその植物が大事なのだった。

「なにを育ててるの?」私は質問した。

教えてはくれなかった。

根が生えて、蔓を伸ばして、女の子に巻きつきはじめた。絡み合い、がんじがらめにして、そういった絵が浮かんだ。やがてそれらはオトコの足や手や指になっていくのだった。

「あげすぎると根が腐っちゃうよ」私は忠告した。

噂では、女の子は外国に行ってしまった。植木鉢もいっしょだったのだろうか。それとも本当に腐らせてしまったのかもしれない。

あのとき女の子は、もう一度水を汲むのだった。「乾燥してるでしょ。だからこうやって、お部屋にも水を撒いてあげるといいの」彼女は人差し指と中指を使ってグラスの中から水を上手にかき出すのだった。カーペットはシミのようにまだらになるが、あっという間に消えていった。私は持っていた水を一気に飲み干した。

つづきを読む >>