2021. 2. 27

[日用品:台所]

円環

桃の缶詰を開けた。桃にしてみれば、とつぜん頭上に裂け目が入ってくるなり光りが差し込んできた、いったいどういった心境なのだろう。開けた当人は、シロップに浸った桃を、いつからそこにいたの、と皿に移す。

本屋に行った。上から下までぎっしり詰まった書架の間にいる。本の多さに圧倒され、世の中にはだれも開けない本のほうがはるかに多いのだと悟る。書架に挟まれ、見上げたりした、書き手は缶詰になって書いたはず、にもかかわらず日の目を見ないままじっとそこにある。読み手はそこまで手が届かない。

作家は「金槌を持ったまま、男は階段を上っていた」と書き出した。それから三年が経った、作家は「金槌を持ったまま、男は階段を上っていた」と書きつけた、やっと終わった。その場合、一見、始点と終点は結びつくようにみえる、だが出会ったのは始まりにすぎない、作家はそこで、まだなにも終わってはいないことを知るにいたる、三年かけて。やり終えていないかんじにふつふつとする、遠くのほうから話し声が聞こえ、書記のようにそれらを書き留めてみる、書く手が止まらない、声の主に名前が与えられる、それは新しい物語の通路なのか、それとも登場人物は生きつづけている、金槌を持ったまま、どこかで。

パリの美術館の中庭、男と女は、ガソリンを満タンに積んだ車に乗りこんだ、それからガス欠になるまで、円を描くようにぐるぐる走りつづける。昼夜問わず、回転するのはエンジンも同じ、もはやどこから始めたのかもわからない、同じことのくりかえしは、更新されつづけていくのだ、タイヤの痕跡、オイル漏れの軌跡がそれを証明する。反復は重複ではない。ボンネットから煙を吐いている。

北海道十勝、自動車試験場のオーバルコースに行った。車の助手席に乗せてもらう。テストドライバーはぐんぐんスピードをあげた。信用するしかなかったが、怖いとも言えない、窮屈なヘルメットのせいにして止まってもらう。傾斜角の強いアスファルトの上、車は斜めに倒れながら渦を巻くように走っていた、カーブに差しかかると、目の前はアスファルトの壁、遠心力という言葉の深淵がすぐそばまでリアルに近づいてくる、信用が揺らぐ、中心からどんどん外れていく、シートベルトを握りしめた。車は不満げに徐行し、下降する、それから芝生のある側道に停車した。車を降りた、ヘルメットを脱いで息を吸い込む、迫り上がったアスファルトを登ってみる、からだが傾げてコースに立つこともままならない、傾斜をいいことに寝転がってみた。どこから始まってどこで終わるというのか、大きな円周のただなかにいることは頭では分かっていても、部分しか見えてはいない、たとえば、川の上流と下流は一望できないのといっしょだった。雲が流れている。先が見えないことはわるいことだろうか。缶詰のなかの心境。名前を呼ばれて、立ち上がったが、皿に移されるようにからだが傾いてそのまま惰性で駆け降りていた。中心には背けない。

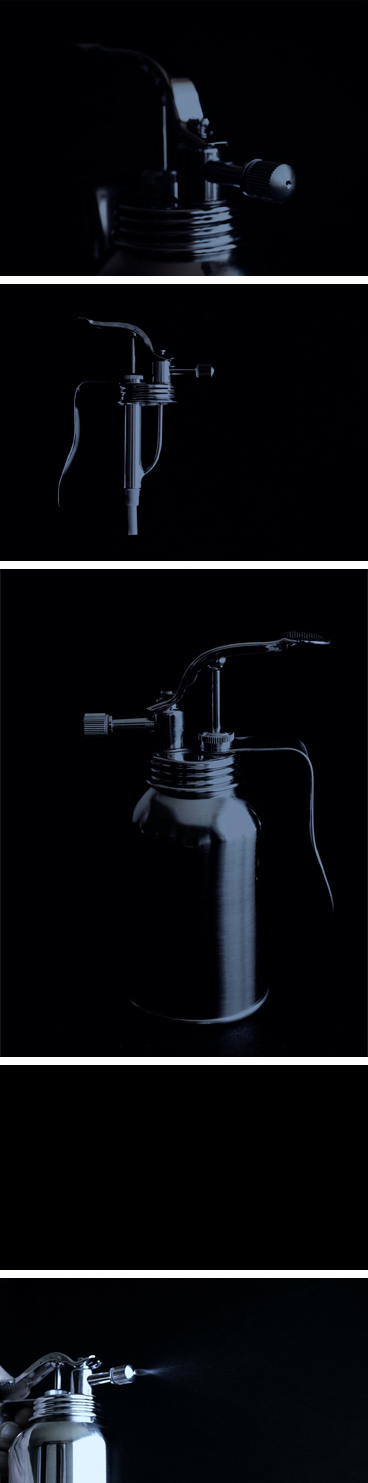

この缶切りは

ガンジー。一に缶を切って開け、二に栓を抜き、三に蓋をこじ開ける、三つの用途を備えた。握りがよく、切れ味も抜群、使い勝手は無理強いなくスムーズである。オープナーといえば、台所の引き出しからいつだって出てきそうなもの、だから買え替えなんてあんまり考えたこともないまま、いつのまにか錆びていたり、ひょっとしたら、肝心なときにどこにやったかわからない、とか。ささやかだけど、存在感、与えてみません? だってガンジーですよ、さあみなさんごいっしょに、「ガンジー」。刃はステンレス、錆びにくい、とにかく頑丈、見るからに形態は機能に依るのみ、武骨な見た目にはわけがあるのです。そうそう、ペンキの缶を開けるのにも重宝します。

商品名 ステンガンジー缶切

ガンジー缶切100番

制作 新考社(埼玉県川口市)

寸法 ステン 幅110× 奥行75× 高30mm

100番 幅80× 奥行60× 高30mm

仕様 ステン 本体 18-0ステンレス

刃部 13CRハイカーボンステンレス

熱処理

100番 本体 鋼板、焼付塗装

刃部 13CRハイカーボンステンレス

熱処理

価格 ステン 990円

100番 495円

2020. 4. 30

[日用品:台所]

日の出

太陽が昇ったとき、ポーリーンとわたしは台所にいた。かの女が皿を洗っていて、わたしがそれを拭いていた。わたしがフライパンを拭いていたとき、かの女はコーヒー茶碗を洗っていた。

「きょうは少しは気分がいいわ」とかの女はいった。

「よかった」とわたしはいった。

「ゆうべ、わたしはどんなふうに眠っていた?」

「とてもよく眠っていた」

と、話はこの先もつづく。これはリチャード・ブローティガン『西瓜糖の日々』(藤本和子訳)のなかの一節だ。どこか不穏で、けれど美しくて切なくて、まるでお伽話のような本。この「日の出」と題された一編もそうだけど、なんの変哲もない書きようが大好きだった。当たり前のことが、どこか当たり前ではないことのように見えてくのはいったいなぜなんだろう。むかーし女の子が貸してくれた。その女の子はベッドの端に座っていて、ふいに読みかけの本を膝に伏せてから「夢ばっかり見てないですこしは本でも読んだら」と言った。そのあと喫茶店に行って「いっぺん言ってみたかったのよね」と言った。「わたしの好きな絵描きさんの受け売り。びっくりした?」したさ。

そういう日常が、あった。「日常」ということばがいまはもっとも美しい。

この布巾は

明治の時代から百十年余、四代にわたってリネンと麻を織りつづけてきた老舗「林与」。その歴史ある機元(おりもと)が丁寧にこしらえた麻布(あさぬの)です。まずは織りあがったまんま、つまり生機(きばた。織りあげて織機から外したあとの、まだ硬いままの布生地のこと)の状態で、紙に包んでございます。開封しましたら、さきにぬるめのお湯で洗っていただき、柔らかくしてから使いはじめてみてください。おっとー、申しおくれました。商品名は「麻布十四番」。番手をそのまま名前にしてみました。「番手」とは糸の太さを示す指数のようなもの。数字が小さくなるにしたがって糸は太くなっていきます。で、この十四番は太番手のほう。その糸で、密度を高くして織りあげていきます(ちなみにこの商品、織機の古参「シャトル機」を使用するそうで、一時間に一、二メートルのゆっくりとしたペースでやわらかく仕上げていくのだとか)。話を戻しますねえ。えーと、糸を高密度で織りあげる、でした、よって吸水性がよく乾きも速い、食器を拭くにはもってこいです、と言いたかったわけで。あるいはぱあっと広げて、洗ったお皿やお茶碗なんかをそのまま置いて、水切りにもよろしいかと。ほら、乾きが遅いと布地って臭くなったりするでしょ? でもこの「麻布十四番」はなにより清潔さがモットー。安心してお使いください。そうだ、番号だけの名前ってちょっと素っ気ないかもしれませんけれど、実のところ、もっとほかの使い方、見つけていただいても構わないかと。そんな気持ちも込めて、「十四番」。使い込むうちますます柔らくなって手になじみ、それがたとえば「キッチンクロス」であろうが「台拭き」であろうが、もっといえば「手拭い」にだっていいし。大判だから包容力も太鼓判。きっとながーいおつきあいになりそうですね。さて、ステッチの色ちがいによる4種類(赤、青、生成り、白)をご用意しました。さあなんなりとお申し付けください。あ、それと。布地にちょこんと小さな輪っかを付けてあります。手っ取り早くフックなんかにひっかかけて、乾かしたりしていただいてもよろしいかと。ちょっとしたアクセント、ということで。

商品名 麻布十四番

素材 亜麻

製造 林与(滋賀県愛知郡)

制作 東屋

寸法 500mm × 700mm

(一回目の洗いで、この寸法になります)

価格 各色 2,860円

※ 発売記念キャンペーンにつき白のみ1,980円

2020. 3. 31

[日用品:台所]

そうかんたんにかたづけないでよ

あたしのはなしをあたしのことを

ことばは口に出さないとわからないことが多い。どんなに仲のよいひとにだって、そうかんたんにはとどかないとおもっておいたほうがいい。ありがとう、ごめんなさい、さよなら、またね、おはよう、おやすみ、いってきます、おかえり、いただきます、ごちそうさま。みんなみんな、ことばはいつもそとで生きていく。声になる。それでも、あとになってあのときちゃんと言っておけばよかったとか、だけどもう間に合わないんだとか、そうわかって、くるしくなって、だから胸にしまうだけじゃだめなんだと後悔して。

次なんてないのに。

なんでだろう。くまのジローを見ているとそうおもった。ジローはぬいぐるみだけど、私の目を見ている。

夫がなかなか帰ってこないので、ちがうことかんがえようとジローからはなれてキッチンを掃除しはじめる。

「ことばはかたづけちゃだめなんです。整理されたことばなんていりません。整理してどこにしまったかわすれてしまうような文章なんてぼくは読みませんから」「そもそ余計なものなんてないんですよあなたがたに。なにかつたえようなんておやめなさい。ことばはそとでお散歩したいのです。放ってみなさい」おもしろいこと言う先生がいた。

私たちはいつもいっしょにいてそれがあたりまえだとおもっている。わかりあえる、なんてほこりをかぶった置物だ。無力だ。わかってる。ふりかえるとジローと目があう。おまえのことじゃないよ。水がながれつづけている。スポンジをしぼって蛇口を閉める。時計を見る。

「次なんてないのに」

どうしよう。時間が止まらない。

この箸箱は

たとえば食器棚のなかで、「ここがあなたの定位置ですよ」って、かたづけるスペースをこしらえておいてあげたい。上手にかたづけてはおきたいけれど、かたづけたっきり、出番がなくなってる、なんてそれもちがうし。さっと取り出して、どうせならそのままテーブルに置いちゃえ。そーゆー収納箱、あったあった。箸が取り出し易いようにゼツミョーな角度をつけて、国産ニレの木を削り出しでこしらえたという。箸やカトラリーだけではおさまらない、鉛筆やペンを入れてデスクにだってどーぞ。

商品名 箸箱

素材 楡

※木地仕上げ(写真左)/ 胡桃油仕上げ(写真右)

製造 四十沢木材工芸(石川県輪島市)

制作 東屋

寸法 長280 × 幅63 × 高37mm

価格 木地仕上げ 5,830円 / 胡桃油仕上げ 6,160円

2017. 12. 27

[日用品:台所]

絵を前にして

何んでもかんでも手当たり次第に美術展に行っていた。若かったからどんなものでも見たいと、いや、今のうちに見ておいたほうがいいよなあ、なんて錯覚に縛りつけられていたのかもしれない。今はもうそういうこともなくなっていて、美術館から足は遠のいた。思えばあのころの「何んでもかんでも」持ち込んでくる泡みたいなご時世にまんまと足を取られていたように思う。本棚の片隅にそのころの図録が並んでいるのを見て、何んの脈絡もない背文字に、何んの感慨も浮かんでこない。マチス、ルソー、ポストモダン、ダダ、構成主義、コスタビ、フォンタナ、マグリット、横尾、ゴッホ、ヘリング、フリーダ、ボロフスキー、大観、ロンゴ、コクトー、コクトー、シーレ、靉光、シーレ、世紀末、クリムト、ピカソ、ヌーヴォー、ルノアール、デコ、ワイエス、未来派、忠良、1920年代、ロココ、フジタ、ピロスマニ、エトセトラ、エトセトラ、きりがないんだけれど。シーレなんてそういえば何度も足を運んだなあ、なんてぐらいのことは覚えていて、そのころに付き合っていた女の子の顔がうっすらと思い出されるし、『抱擁』を前にして二人でずっと立ち尽くしたことも忘れてはいないけれど、なぜか背中越しの光景としてしか思い出されないのは、二人で見に行った、という行為そのものに酔いしれていたのだ、きっと。その女の子で思い出されるのは、コクトーの交流のあった作曲家の演奏会で、若杉弘が指揮だったと思うけれど、その子は最後まで僕の横で眠っていた。で、ちょっとだけその子のことが嫌いになった。え、興味あったんじゃないの? そんなことに傷ついて、そんなことで機嫌が悪くなって、後々にそんな些細なことが別れる原因になるのだった。やっぱり若かったのだ。というより薄っぺらいなあ。くだらないことがくだらなくない理由としてまかり通ったころ。ただただ懐かしい。あの白髪の指揮者ってコクトーにどことなく似てなかった? なんて言葉をずっとずっと後になって、もう何んの関係もなくなったころに本屋でばったり会って言われたものだから、何んで今? と思ったし、その場所がよく二人で並んで背文字を物色した似たような趣味の書架の前だったのだけれど、そんなふうに並行しながら、だけど別々に時間は経っていたのだった。交わる時間と場所が根っこから間違っていたのかもしれない。

こういうこと、思い出して文章にしていると、台所に立つ妻の背中を見ながら、何かとっても悪いことをしているような気がするのだけれど、さて彼女とは一体何を見てきたんだろう、と考えれば、たしかにいろんなものを一緒に見たのだけれど、二人で見に行った、という行為そのものにもはや酔いしれることもなく、ただ横にいてくれて、同じものを見ていることが当たり前になっている。ん? 当たり前、かあ。「当たり前」って当たり前に書き付けてしまう自分はやっぱりずーっとだれかに寄りかかっちゃってんだろうなあ。と、書きながらこんな話を思い出した。男と女がベッドで最初で最後の一夜、二人の間には抜身の刃劍が横たわっていた、だとさ。君と二人でいつか、『抱擁』を見ることができたら、僕はとっても嬉しい。なーんて、「え? なに? 聞こえないんだけど」と、バッサリ、やられそうだ。

このハサミは

台所を前にして。当たり前のようにそこにありたいツール。料理バサミである。もっと言えば「食卓」に必要不可欠なミッションを万能にこなしてくれるのだ。肉や野菜、乾物など、食材を切るのはもちろん、缶詰を開ける、栓を開ける、ネジ蓋を回す、エトセトラ、エトセトラ。刃部およびハンドルともども硬度の強いステンレス素材でこしらえてあり、当たり前にそこにあるために、耐食性、切れ味の持続が持ち味だ。「クラシック」と銘が打たれているとおり、1938年から世界で愛されてきたロングセラー。手の届くところに、一挺。是非に。

さて、来る年も良いスタートを切ってくださいませ。切に。

商品名 クラシック料理バサミ

素材 刃部/ハイカーボンステンレススチール

ハンドル/ステンレス鋼(サテン仕上げ)

製造 ツヴィリング(Zwilling J.A.Henckels)

寸法 刃渡り/90mm、ハンドル/110mm

重量 149g

価格 18,700円

2016. 10. 31

[日用品:台所]

部品

誕生日の贈り物に妻からガットギターの弦巻きをもらった。壊れたまんまギターは放ったらかしになっていたのだった。さっそくドライバーで左右を外し寸法を見計らってネジ穴を開け直す。万事取り付けて、弦も張り替えた。

チューニングしてみた。ぽろんと弾いてみた。壁に立て掛けてみた。真新しい弦巻きが金色に光っている。うれしい。多分放っておかれたギターよりもうれしかった。

ひとは、新旧雑多な物語の寄せ集めでなんとか立っていられる。どれが「私の物語」だなんて言えそうにないし、「これが全部」と語れそうもない。

立て掛けられたお前はどうだ。たとえば新調の気分とか。

ギターを構え直して、運指の練習をする。クロマチック、ドレミ、コード、アルペジオ。もっと練習すればきっと「ギターは私の一部だ」なんて言う日が来るかもしれない。「どの口が言うの」と妻に言われるのがおちだけど。

ともあれひとはずっと部品を必要とするものだ。何より贈り物が部品なのだった。ぽろろろろろん。

この薬味寄せは

すりすりしたあとの名脇役である。

おろし金の上の生姜や山葵をどうすれば気持ちよく寄せ集めることができるのか。指先なんてもってのほか、箸にも棒にもかからない。そもそも「薬味寄せ」なんてなかなか聞かないけれど、ご家庭のおろし金とタッグを組ませてみれば一目瞭然である。

すりすりしたあと、すみずみ箒みたいに寄せ集め、ぎざぎざの爪に絡みついたものも逃したりしない。理由は竹にある。実はこの「薬味寄せ」、茶筌(ちゃせん)からこしらえた。しゃかしゃか茶を点てるあれである。茶筌は、竹の皮を三十二本、多いときは二百四十本ほど細かく割いて穂をつくる。その工程で一本でも折れてしまうと茶筌の用は足さない。失敗作はあえなく燃やされるさだめである。そこに目をつけたのがこの「薬味寄せ」だった。失敗は形を変えると生き延びる。どこか教訓めいた話だけれど、その失敗を三つ四つに割き直し、穂先をすこーし整えてみる。竹ならではの腰の強さとしなやかさ、茶筌の本質をそのまんま引き継いで、生まれなおす。形態は機能に準ずる、というけれど、生まれは茶筌、名は「薬味寄せ」とあいなったわけだ。

あると便利、これもまたほんのちっちゃな生活の部品なのだ。

ちなみに、おろし金のお掃除にも一役買います。

商品名 薬味寄せ

素材 淡竹、絹

製造 翠竹園(奈良県生駒市)

昇苑くみひも(京都府宇治市)

制作 木屋

寸法 長80mm × 幅20mm

価格 770円

2016. 2. 29

[日用品:台所]

はいチーズ

このごろはそんなふうに言わなくなったのかしら。どこでもかしこでも容赦なくシャッターまがいの音がするようになった。この合言葉ももはや死語なのだろう。それにしてもところかまわず万事がオーケーと誰が決めたのか、「撮るよー」の合図からはじまったあのころの『一枚』っきりがなつかしいのだった。

「ところで、あの<はいチーズ>とはいったいなんだったんだろう」と友人が言った。ようはタイミングの話である。<はい>で撮影者が投げかけて、<チーズ>で被写体が応える(復唱する、という意見も捨てがたかったけれど)、そこでシャッターを切るのは<チ>の瞬間であるはずなのに、<ズ>でカシャ、その間の悪さが口角の上がった笑顔を通り越し、口のすぼんだなんだか判然としない表情に、あ、今のはちょっと、と気に喰わないまま置いてけぼりを喰らったようなときもあったと言うのだけれど、<はいチ/カシャ>と<はいチーズ/カシャ>のちがいは出来上がってきた写真が露わにするのであって、別に楽しみにしていたわけじゃないけれど、という体でそれでもなんだかんだで気にはなって見るのだけれどけっきょく写りのせいにして、おれはそもそも写真嫌いだーなんて写真の裏に焼き増し希望の名前も書き込まないまんま、思い出なんかいらないテキな面をしてみることもあった「あったあった」まあもとはといえばまるで号令のような掛け声ひとつで笑顔をこしらえようとしていたこっちもこっちなんだけど、と友人は前置いてから「しかし写真のうまさは今もむかしも数少ないシャッターチャンスであることにかわりはないよな」とあくまで被写体には責任のないことを、とりとめもなくケータイをかざす女の子を横目に見ながらそのくせ声を張って言うのだった。

<はいチーズ>は、さりげなく差し出されるチーズに添えられた言葉で善しとしよう。「はいチーズ」そう言われて笑顔が自然と生まれればこれもまたタイミング、なのかもしれない。よって、酒もうまくなる。なーんて、友人はといえばメニューをぱらぱら開いてから「あったあった」と笑いながら店員さんを呼ぶのであった。

つづきを読む >>

2015. 3. 30

[日用品:台所]

こういったケースの場合

四月に近づくと、ときどき目にするのが、アパートやマンションを下見するひとたちである。今の「わたし」の生活には、どんなカタチで、どのくらいのスペースが見合うものなのか、今の「わたし」はともかく、これからの「わたし」のことでもあるから、今現在持っているものを基準にするよりも、焼くなり捨てるなり一新した「わたし」を嵌めてみるほうがよいだろう、とか、もちろん財布と相談しながら、思案のしどころである。外見を気にするひともいれば、外見よりも中身だというひともいるし、新しいほうがいいというひとや、古くても気に入ればそれでよいというひともいて、カタチもサイズも「わたし」の心地のよさの判定はひとそれぞれである。だから仮に、何びとかと同居、ともなると、ますます選択の前で足踏みを繰り返す。なにも住まいにかぎったことではなく、たとえば私たち夫婦などは、ありとあらゆる選択を前にして、つねづね途方に暮れるばかりなのだった。

散歩をしていると、目の前に車が止まって、後ろから降りてきた若い男女のふたりづれが、運転をしていたスーツのひとに促されながらそばの大きなマンションに入っていこうとするのだけれど、間取りの書いてあるらしい白い紙をひらひらさせている女の子のほうがすっと上を見上げるなり、すかさず音を立てて紙に目を落とすと、ちょこんと首を傾げて男の子の顔をまじまじ見るのである。ふたりは新婚なのかもしれないし、それより以前の、恋煩いなのかもしれない。何箇所ぐらい物色してきたのか、ひょっとしたら見過ぎて疲れてしまったのかもしれない。どこか重い足取りの、彼らがそのマンションに入っていったあと、私たちもつられて見上げてみて、いいところじゃない、なんて目を合わすのだけれど、あの女の子の顔には明らかに「外観が気に入らないし」と書いてあった。若いふたりの理想は交差しながら(ひょっとすると平行線をたどったまま探しまわっているのかもしれない)、見る前に跳ぶわけにもいかず、さて、どこで折り合いをつけるのか、これからの「わたしたち」の道のりは険しく、厄介な枝葉をぽきぽきと折りながらそれでもともに手を取り合って歩いていくしかないのである。

「生活のサイズ」を算出するのはむずかしい。けれども算段ぐらいしないわけにもいかない。身の丈だとか、標準だとか、いろいろな言葉の取り巻くなかで、心情はそれでもすこーし背伸びをしてみたくもなる。そもそも基準とか定番というものが、得てしてしっくりこないことのほうが多くなった気がする。平均値なんてもはや私の辞書から消えてしまっているし(最近、辞書そのものが見当たらないのだけれど)、ましてその基準やら定番とはいったいどの辺りで謳われているのかも見えてこない、ちりぢりの世間になってしまった。つながることが大手を振っているのは、それだけぶつぶつに千切れてしまったからである。手を振っても未だにだれも呼び戻すことができない場所もあれば、たまには手をつないで散歩する私たちがいるような、たわいのない場所だってある。

「小さいほうでいいんじゃない」

「でも、大は小をかねるっていうじゃないか」

私たちはけっきょく何も買わずに、散歩と称して家に帰っているわけだけれど、ベッドカバーを買うにはきっちりベッドのサイズから算出できることだし、この期に及んで、小さいの、大きいの、という会話は生まれてこないはずだった。だって「十年もたてば、ベッドもけっこう大きくなるものなのねえ」なんてこともない。それなのに、店のひとに、セミダブル、ダブル、クイーンとか言われて、はっとして、なんだったっけ、とかになって、それでもふたりして、こんぐらい、とか、いやもっとあったとか、両手をいっぱいに広げて往生際のわるいところをひとしきり見せて、けっきょく退散したのである。

「さすがにカタに嵌まらないわけにもいかないか、ベッドカバーは」

つづきを読む >>

2014. 7. 30

[日用品:台所]

生活の基盤 其の二

「拭く、ということ」

とあるデザイン事務所の一番偉いひとは、訪れるたびにどこかしらなにかしらを拭き拭きしているひとだった。マンションの一室をそのまま事務所にしていたので、靴は脱いで入るのだけれど、たまにそのひとは玄関でも拭き拭きしていた。その事務所は絨緞の感触が当時のわが家にとても似ていた。なのでいったん足を踏み入れると、足の裏からじわじわと親近感のようなものが伝わってくるのだった。仕事をしにきたということをつい忘れそうになって、来客用のスリッパを履けばどうにか余所ゆきの緊張感を保って臨めるはずなのだけれど、そのひとに、拭き拭きしながら「いらっしゃーい」なんて待ち受けられると、のっけから調子が狂ってしまって、他愛ない緊張感などあっさり拭き拭きされてしまうのだった。

アシスタントのひとに聞いたところによると、そのひとは来客のあるなしに関わらずいつもなにかを拭き拭きしているらしかった。「目を離したすきに拭き拭きしている」のである。私もなんどかおじゃまするうち、彼の拭き拭きを見ないことにはなにも始まらないような気がした。お茶をいただいて一息つけば(お茶もそのひとがいつも出してくれた)、さっと食器を片づけて(洗って拭き拭きしていることもあった)テーブルに戻るなり、いきおい拭き拭きする。早く打ち合わせを終わらせたいのだろうか、それとも単に打ち合わせが苦手なのか、さいしょはそんなふうにも思ってみたけれど、しばらく見ていると、そもそも彼の手は布巾を持っていることのほうが多いのだった。彼はあざやかに、机上をまっさらにする。私の差し出す試案の類いはその上で気持ちよさそうに横たわっている。そのまま眠ってもらっても困るのだけれど。

習慣が、あるとき「好き」にかわるのは、いったいどのくらいの時間が必要なのだろう。そのひとは単なるきれい好きとはちがって、折り紙つきの拭き好きなのである。少数精鋭の、そうはいっても会社である。まわりを見わたせば彼らのテリトリーだってある。こざっぱりしたひともいれば、ごちゃごちゃしていたほうが落ち着くひともいて、あくまで共有の、ほんの一部分だけ(なんだかわからないオブジェや、ぎっしり詰まった本棚の手前など、一部分とはいえ挙げればきりがないのだけれど)、彼は拭き拭きしながら、生き生きしているのである。

肝心なのは、布巾がそのひとにとっていわば大切な相棒であるということだった。拭き拭きしながら「たとえばね」なんて澄んだ目をして、何気ない思いつきもみがきがかかってアイデアに生まれ変わる瞬間をなんども見てきた。生活の中に仕事があることを、それとなくおしえられた気もする。彼の前に道はない。拭き拭きしながら彼の後ろに道はできるのだった。行ったり来たりする布巾が、彼の推進力だったのかもしれない。

そんな彼に、私ももっと拭き拭きされたかった。しばらく会っていない。

「いつかふたりだけで、なにか作ってみたいよね」

ばったり道ばたで会ったとき、そのひとが言ってくれた。なんだかぱっと明るくなった。曇ることなく今もその光景がよみがえってくる。叶ってはないけれど、そのことばを思い出すたびに、私は前を向くことができる。

のちにそのひとは、あざやかに、さっと身を引いたと聞く。拭き拭きしながらにこにこしている顔が浮かんでくる。

このふきんは

奈良県の特産でもある蚊帳の生地。それを八枚、重ね縫いしてこしらえた。よって吸水性がよい、汚れを上手にぬぐう、乾きが早く、なにより長持ちなのがよい。

使えば使うほど、スキルアップのごとく用途に暇がない。たとえば、おろしたては食材の水切りに。こしがやわらかくなれば食器拭きに。もっと馴染めば台拭きに。いよいよ窓拭き、さらには床拭きと、そうやってふきんはぞうきんへと修錬されてゆく。これはもう駄目か、なんてことはない、からからに乾かして靴みがきにどうぞ。言うなれば、何回も生きかわるふきん。どしどし使い倒していただこう。

主原料は、綿とレーヨン。土に埋めれば土に還ってゆく、なんて聞き齧れば、どうやらいいことづくめである。一家に一枚、そんなこと言わずに何枚か、使い分けるのもまた真なり。

商品名 ふきん(三枚入り)

素材 綿、レーヨン

製造 中川政七商店(奈良県奈良市)

制作 東屋

寸法 幅300mm × 長340mm

価格 1,540円

2014. 7. 25

[日用品:台所]

汚れては洗われる

ずいぶんむかし、郊外にあるアパートは、二、三棟の同じような形をした木造二階建がどこを見るでもなしに並んでいて、棟と棟の間には決まって持ち腐れの場所がぽかんと空いていた。ところによっては、縦列に車を並べてなんとかその場所に意味を持たせようとしていたし、だれのものともわからない自転車が建物の壁に頭を向けたまま、それでもじっと跨がられるのを待っていたのだった。

私が東京に出てきて住みついたアパートもまた、なにものかもわからない人々が、等間隔を守りながら、どこを見るでもなしに並んでいた。そのアパートも例外ではなく、棟と棟に挟まった裏手は、やっぱりぽかんと空いていた。ベランダはなく、洗濯物が向き合うかたちで垂れ下がり、おざなりに雑草が生えたり枯れたりするぐらいで、ただ、他とちがうのは、飯盒炊爨を思い出させるような、キャンプ場さながらの洗い場が中央に設けてあることだった。青い塩化ビニールの海鼠板の屋根がかけてはあるが、ところどころ留め金は外れたまんま、穴が開き、雨よけも日よけも体をなしてはいなかった。それでも夏になると、私はよくそこでスニーカーを洗った。たまに頭も洗ったし、足も冷やしたし、風呂なしの身にとって、行水には恰好の場でもあった。むかしは人の出入りもそれなりにあったはずだが、だれとも会うことはなかった。もはやだれも見向きもしない、空白の場所だった。流しの裏表には、三つずつ蛇口はあったものの、バルブが嵌まっているのはひとつだけだった。その蛇口に、柄のついた束子がいつも引っ掛けてあった。いつも、というよりも、そもそも私しか知らないことなのかもしれなかった。柄には白いビニールテープが巻きつけてあって、マジックでタブチと書いてあった。消えかかっていたから、タグチかもしれなかった。私はなんとなくタグチのほうがしっくりきた。タグチはどこかへ引っ越して、このタグチだけが忘れられ捨てられたのだと思った。私は捨てられたタグチでスニーカーを洗った。束子も洗えば汚れはおちるのだった。

コンバースは、ローカットでライトグレーの布地だった。それだけは月にいちど、必ず洗うようにしていた。東京に出てくる前、予備校で好きだった女の子が履いていた。東京に出てきて、それと同じものを買ったのだった。彼女は東京に出てこられなかった。彼女のコンバースは、いなかから一歩も出ることができなかったのだ。親が許してはくれなかった。彼女の細長い足には洗いざらしのコンバースがとても似合っていた。私が東京で洗っては履いた。彼女のことを忘れたくなかったのかもしれなかった。擦り切れるまで履いて、履きつぶすまで歩いた。それからいつのまにか消えてなくなってしまった。

1982年の夏。私はいつものようにコンバースと一掴みのスパークを握って洗い場に行った。コンクリートが白く乾いていた。蛇口を捻ると茶色い水が出た。しばらく流すと透明に変わった。コンクリートが水を吸い込んで黒ずんでいった。空の青より、海鼠板の青が、私の夏だった。その昼間も、タグチでコンバースを洗い、泡立たないのは、私もおんなじだった。

「ねえ、あんた」

コンバースにタグチをしつこく突っ込んでいると、女の声が聞こえた。屋根の端を見上げると、その向こうに女が二階の窓に腰掛けてこっちを見ていた。

「ねえあんた、それ」

私はタグチを持ったまま、女の顔を見た。四十過ぎの細面のひとだった。

「それ」

タグチのことだった。

「勝手にボロボロにされる身にもなってみなよ」

女は首の汗を手のひらでぬぐった。額は手首でぬぐった。それから腰でふいた。キャミソールだった。鎖骨の汗が光っていた。これがタグチか。タグチは水商売だと思った。蛇口の水がいきおい音を立てて重吹きを上げていた。

「きぶんわるい」

タグチは吐き捨てるようにそう言って、部屋の闇に消えた。

私は水を含んだタグチを何度も振り下ろした。何か別なものがそこらじゅう飛び散ったような気がした。汗をかいていた。顔を洗った。蛇口を閉めた。タグチをそこに引っ掛けた。コンバースを掴んだ。きれいになっていない気がした。空白が塗りつぶされたかんじだった。

敷地の外に出たかった。出て、振りかえったら、タグチがじっとこっちを見ていた。コンバースを見ていた。なぜかそんな気がした。タグチはもう、タグチではなくなってしまっていたのだ、そう思った。

「汚れたら洗えばいい」

つい最近、だれかに言われて、そう簡単には片付かないこともあるんじゃないか、と言い返してみた。そのときふと、思い出したのである。

つづきを読む >>

2014. 1. 27

[日用品:台所]

経年

私はいったい何を見てきたのか。この目でじっと見てきたもののことである。そんな問いかけが頭の中で駈けまわっていた。まっ先に思い当たるのは、親のすがたにちがいなかった。ずっと背中だけを見てきたのだった。今は、振りかえって探すしかなくなった。

お茶を飲み干したあとも、湯呑みを持ったまま気づけば底のほうをじっと見ていた。あるひとが、海を見ていると時間がたつのも忘れてしまうのは「あれは跳ねかえって自分を見ているからだ」と言ったのを思い出した。「じっと」時間をかけ、「見ている」が「見ようとしている」に、深度が変化するのだ。何を見るにせよ、私はそこに「私」という何んだか釈然としないものを見ようとしている。裏をかえせば、釈然としないからますます見ることになって、そこにえんえんと時間が注がれる。私は、溢れかえったそれにはっとして、湯呑みを置いたのだった。時の流れは輪郭もなく無情である。

「絵でも見に行く?」

細君の、誕生日が近い話になって、私は目の前のそのひとを見ている。出会ってからかれこれ三十年たつのね、と言われたとき、まじまじ二人は顔を見合わせるのだった。

海の前に立ってみたくなる。絵の前に立ってみたくなる。鏡の前に立ってみたくなる。あなたの前に立ってみたくなる。

いつのまにか今年が始まっている。「私とは、君だ」なんてランボーめいた言葉を、私もいつか思ったりするんだろうか。「ぢっと手を見る」私である。

つづきを読む >>

2013. 8. 19

[日用品:台所]

檸檬

昼間、古本屋で檸檬を買った。あると思っていたのになかったからだった。女が持ち出したにちがいなかった。あのとき抱えて逃げたのだった。投げつけられてもしかたがなかったのに。

持ち帰ったのは陽に灼けた檸檬だ。いろんなひとが握ってきた檸檬だ。あればそれでよかった。気が済むともっと遠くへ行きたくなった。それから外に出た。振りかえってみた。大きな音がしたような気になっていた。走って逃げていた。

つづきを読む>>

2011. 12. 1

[日用品:台所]

上手に炊く、ということ

上手に炊けた、と私たちは最近言ったことがあるだろうか。たとえば「上手に炊けたね」と、言ってあげたことがあるだろうか。

「電気ごはん」に身を任せていると、いまや使わないコトバ、なのかもしれない。

受け身でごはんをいただくことから、すこーし距離を置いてみる、それからほんのちょっとでいいから「手間」をかけてみよう。米を研ぎ、水加減は刻印された目盛りに頼らない、炊くのは、「飯炊釜」、そう、ガス台のうえだ。ぜーんぶ自分の腹づもりで進行してゆく炊事の原点。「米を炊く」という行為をいっそこの手に取り戻してみよう、というおはなし。くわしくはこちら、虎の巻「米を研ぐ、炊く、蒸らす」まで。

この飯炊釜は

伊賀土で拵えた飯炊釜。三重県の伊賀の土は、耐火度が高いことから土鍋を拵えるのに最も適した土、といわれています。この飯炊釜もしかり、長年土鍋を拵えてきた陶工の手で、程よい土の締まり具合を計らいながら肉厚にしてもらい、上手にお米が炊けるよう、まさに飯炊きのための釜に仕上げてもらいました。この飯炊釜は、内と外、ふたつの蓋によって圧力をととのえ、吹きこぼれがありません。この飯炊釜は、釜自らが最適な温度変化をおこなってくれるので、火加減の調整がいりません。この飯炊釜は、肉厚のつくりから熱容量が高く、火を消したあとでも「蒸らす」に必要な温度をしっかり保ってくれます。この飯炊釜は、通気性がよく、蒸らしながらもよけいな水分を適度に逃がしてくれます。上げればきりがないほどに、この飯炊釜は、炊飯の極意そのもの。電気では「体感」できない、米を炊く、という行為を、もういちど台所の中心に。

商品名 飯炊釜

(二合、三合、五合を取り揃えました)

素材 伊賀土

製造 耕房窯(三重県伊賀市)

制作 東屋

寸法 二合 幅260mm × 径215mm × 高160mm

三合 幅280mm × 径240mm × 高180mm

五合 幅310mm × 径260mm × 高190mm

価格 二合 13,200円

三合 19,800円

五合 25,850円