2021. 2. 25

[日用品:文具]

イメージの詩

けっこう重いよ、と言われた。抱えたはいいが、思いも寄らない重たさにたじろいで床に戻した。吉田拓郎がカセットテープレコーダーから流れていた。彼女は引っ越すことにした。小ぶりだったし、手慣れたつもりでいた。なにが入ってるの、と聞いたら、わたしの大事なもの、と答えた。ガムテープが十字に貼られていた。それ以上は聞かなかった。イメージを試された気がした。最後の段ボール箱だった。荷台にぴったりおさまったが、なんだか全体的に荷物の少ないような気がした。女の子は吉田拓郎をぶらぶらさせて、じゃ、行くね、と言った。お兄さんが運転席でタバコを吸っていた。音楽が遠ざかっていくのに気づいたときにはもうなにも聞こえなくなっていた。

大事なものがどこにあったかなんて、ぜんぜんわかっていなかった。重たいものを持ち上げるとき、よく思い出す。

このキャニスターは

そう簡単には倒れない。こう書くと、まるで年度始めの陳腐な抱負みたいだけど、すくっと立っているそれを見ているとなんでもない佇まいもまんざらわるくはないな、とおもったりする。なんにもしていないわけではないけれど、なんにもしていないようにじっとしていて、でも妙に惹きつけられるひとってたまにいるけれど、そういうのってどうやったらなれるんだろう。あるひとは、厚みのあるひとと呼ばれ、あるひとは、重みのあるひとと呼ばれるようだけど、そういうひとって、そう簡単には出会えない。というか、大事なことほど素通りして、気づかないだけなのだ。会ったらなかを覗きたい。見えても答えはない。それはわかっている。入っているものがそもそもちがうのだ。

このキャニスターは真鍮管で出来ている。そもそも船舶の配管に使われるそれは、厚みがあって重みがある。信用できる素材ということだ。なにを入れて使うのか。いっそなにも入れないか、ブックエンドという手もあるな。いやいや、用途だけで見つくろうことからちょっと距離をとってみようよ、まずはじっと眺めてみようよ。

商品名 ACTPキャニスター

素材 真鍮丸管、真鍮板、錫(ヘアライン加工)

製造 坂見工芸(東京都荒川区)

デザイン 荒木信雄(The Archetype)

制作 東屋

寸法/重量 ACTP20 径60mm × 高100mm 重量0.8kg

ACTP21 径80mm × 高130mm 重量1.5kg

ACTP22 径100mm × 高170mm 重量2.4kg

価格 ACTP20 33,000円

ACTP21 44,000円

ACTP22 66,000円

2020. 3. 17

[日用品:文具]

間の因果

ー習慣と思考が刻む間にー

手と道具を持ってして「盛ることと削ること」はなににつけつかずはなれずのいわば有縁の関係ではあるものの、その間がはからずもその手の止まってしまう時間にもなってしまうことがたびたびあって、そのあわいにこそなにかがあることはわかってはいそうなものなのだが、どちらかいっぽうに傾いているような心許ない意識が立ち上がっていることに気づけばそのなにかはたちまちのうちに消えている。そのようなとき、それを壊すひとがいる。見てられないのだ。小学校を卒業するときY先生のノオトに書いてくれた言葉は「自分の顔は自分で作れ」とあってこの歳になってからじわじわと胸に喰い込んでくるけれど顔はまだこれからも変わるものなのだろうか。顔ははたして壊せるものなのだろうか。この顔は通り過ぎてきた矛盾と和解の造作である、眉間のしわを指摘されるたびにそう反駁して煙に巻いてきた。

リルケが『ロダン』のなかでこう書いている「彼は自分の道具の鈍重なあゆみを軽蔑することをしなかった」ロダンはたとえば空想という翼を持ったとしても「それを飛び越す」容易さは選ばない、「自分の道具のあゆみに並んで歩いた」という。「多様性」に惑わされることよりも「永遠性」についてその美しさについてリルケ自身がロダンを通して目を見張るのだった。ときに切り出しナイフをつかって彫と塑を行き交いするジャコメッティ、「私が進歩を感じるのは、肉づけしているナイフを、どう握っているのか、もうわからなくなっているときである。まったく途方に暮れてしまって、でもなんとかつづけることができると愚かになったときそれこそが進歩の好機なのだ」と言った。

ただ、道具に伴走す。

いつのまにか、持たされているもの。なにも道具だけじゃない。習慣は思考にまさることもある。

このナイフは

肥後守。硬い鋼を間に挟み、柔らかい軟鉄でサンドイッチしてこしらえた刃を、真鍮の鞘に収めたポケットナイフである。チキリ(尾)と呼ばれる突起部を押すことで刃を開閉できるため、直に刃面を指で触ることも少なく、さびの原因になる湿気を最小限にしてくれる。刃は両刃になっているので利き手を問わず左右どちらでも自在だ。たとえば、鉛筆を削る、紐を切る、手紙の封を切る、荷物の開梱、アウトドア(釣り糸を切る、とか)、切れ味の良さで活躍必至。自分で研ぐもよし、万能と謳うにふさわしい。

どういうときに使うのかを知り、気をつけ気をつかって使う、道具との付き合い方がある。つねに初心者であることを忘れないでおきたい。

さて、大、特大、ご用意した。それぞれ用途に応じてお求めくださいませ。

商品名 肥後守

素材 刃/青紙割込(鋼、軟鉄)

鞘/真鍮

製造 永尾かね駒製作所

寸法 大 刃 厚3mm、長80mm

鞘 長100mm

全長 180mm

特大 刃 厚3mm、長100mm

鞘 長120mm

全長 220mm

価格 大 2,420円

特大 3,080円

2019. 11. 14

[日用品:文具]

365歩のエチュード

僕はいつも思っていることを思っている。間違いを起こさないために慎重に君のそばにいることを。私は魂が遠くにいこうともあなたのそばにいる。寂しいと言った君の考えは耳元で囁かれたばかりでもう僕は船に飛び乗ろうとしている。そうやって胸元で眠ってしまったあなたの夢は海へと流れ込んでいき私はそこで溺れたまま手をあなたに差し伸べることぐらいしかできない。雨が降っているよ。そうね雨が放垂れて街はびしょびしょに濡れている。フェリーの車の中で僕は前を向いているけれど、明日は後ろだね。軌跡は赤いリボンの解けたように二手に横たわっていく。車の走る音は雨音を携えて明日から昨日へと消滅する。水を運んでいる。ちゃぷちゃぷ両手のひらの上で踊っている。こぼれた涙が胸の上で波紋を広げて白いシーツに染みを作るのは君のことなのか。私なのか。あなたなのか。

困ったことに明日が来ないという噂を聞いて君は少しずつ若返っていった。僕を置いて。あなたを置き去りにして。あなたは私にこう言った。寂しいけど仕方がないね、と。それは一体いつなんだろう。いつ君や僕に明日は来なくなるんだろう、と友人に聞いた。友人は昨日を振り返り、手を振って去っていきながらこう言った。間違いがあるとしたらそれは今日だよ、わかるかい今日という日なんだ。昨日じゃない。私はそれでもあなたのそばにいる。魂が遠くにいこうとも。船は今運河をいく。川の持ち味を最大限使い、船は運河をいく。知っているかい。君の後ろにずっといる。明日が。ほら振り向いてごらんよ。それは落ちていった花びらを回収しながら背筋を伸ばしていく赤い花だ。やだ。あなたは嘘つきだ。世界の嘘をあなたが回収して生き延びる青い空だ。雲が全て撤収した頃には雨はどこにいるのだろう。雨は君の中に充満している。嘘だ。あなたは私を愛していないばかりではなく私のそばを離れない。遠くにいるくせに。旅に出てしまったくせに。

このカレンダーは

365の日々には、364の「間」がある。

その日に思いついた言葉をワンセンテンス書き付けるだけで、だんだん生まれてくるテクストだってある、と誰かに聞いたことがある。そういった、1日分の、ほんの少しの余白を持ち合わせたカレンダーが欲しいな、と思っていた。欲張らない、1日1行くらいがミソだ。予定やトゥ・ドゥを書き記すだけじゃない、だって言葉は1日おきに角を曲がる。自分でもまだわからない、まだ見ぬ明日におどろく。目的だけじゃない、かもしれない。

商品名 2020 CALENDAR

デザイン 立花文穂

制作 立花文穂プロ.

寸法 縦297 × 横100mm(二つ折り)

価格 825円

2015. 12. 28

[日用品:文具]

じゃらじゃら

ポケットに突っ込んだ小銭から、五円を取り出し、ほうり投げる。手を合わせてみて、五円でどうかしてもらおう、という魂胆がどうかしてますか、と訊ねている。もちろん神様は答えてくれない。問いは私が立て、答えも私が見つけるしかない。

しばらく着ていなかった服のポケットから小銭が見つかるときがある。そのままコインケースに入れるが、人知れず眠っていたその小銭も不意に起こされたうえ、どこか遠くへ旅立たされてしまった。

莫大なお金(こんな言葉はめったに使わないけれど書いてみる)が動くことなど、私には皆目見当がつかないが、小銭の出入りとなれば日常の目に触れざるを得ない。悲しいかな、増えることはコインケースの中だけの出来事である。

後ろに列んでいる人たちの舌打ちもなんのその、カウンターに一枚二枚と小銭を列べて買い物をする。大きなお金を出すときは、殆ど両替の類いにまかせてしようがなく、である。よって小銭は増えつづけ、じゃらじゃらと音にうなされ彼らは不眠不休で忙しない。

コインケースがパンパンになるのはみっともない、と妻によく叱られる。しかし、今のところ私の重みといえば、右ポケットのコインケースぐらいしかない。

「塵も積もれば山となる」ほんとうですか、神様。

型くずれしないコインケース、年を跨ごうが必需品である。

つづきを読む >>

2015. 10. 26

[日用品:文具]

行の間

ある物書きのひとが、昔はまだ原稿用紙でやりとりしていたころのことをあげて、編集者の心遣いなのか執筆の依頼のたびに原稿用紙を頂戴することが多い、と書かれていた。18文字×◯行とか字数の決まったものであれば、支給されるそれはたしかに重宝するものだけれど、なぜ「紙」だけなんだろうか、という疑問を投げかけられていたように思う。

「ぺ、ペンは。物書きに必要なものといえばペンがなくては書けないではないか」とまあそんなところだろう。

今はほとんどがワープロソフトで、もはや手渡しするまでもなくメールひとつで事足りてしまう。紙はおろかペンさえもいらない時代なのである。私はいまだに手書きが主流で、勿論そのあとしゃかりきにキーボードで文字を起こし直すのだけれど、ここにかぎっていえば、字数もまちまち(字詰めも採字もないまま)、つらつら好きなだけ好きなときに、と言えば依頼主にお叱りを受けるのだった。

さて、件の物書きのひとはこうもおっしゃっている。用紙やペンだけでお茶を濁されても納得がいかない、ものを書くのは部屋であり、つまるところ快適な家だって支給してほしい。なるほどなあ、こんな私だって、願わくば書き心地のよい家でもあったらなあ、と、こうして書きながら、いや、けっきょくだらだら何も書かないで広ーいリビングかなんかで床暖房なんかついてて寝転んで好きな本でも読んでいる絵が浮かんできて、そりゃないな、と夢のまた夢である。まずは、四角紙面。400字一間の部屋をどう使おうか、なのだ。そうだなあ、たとえば行間のある部屋が好ましい。とはいえ、勝手に<解釈の鏡>を手当たり次第貼り付けて広ーく見せるみたいな、隙間に乗じて汚れた足で踏み歩く、みたいな、「あんな人たち」は願い下げである。

こんなふうに読んでほしい、と思ってみても、そんなふうに読んでしまうのかあ、が起こるのもまた文章。とってもあたりまえなことだけど、あたりまえなことほどやっかいなものはない。見える言葉に、どれだけ見えないコトバが宿るのか、なんてことを考えはじめると、真っ白な紙を目前にして何も書けなくなる。

常日ごろ、部屋数を増やすだけの陳腐さを戒めてはいても、やっぱりうなぎの寝床になりそうなので、ここら辺で片付けることにする私なのだった。

つづきを読む >>

2015. 5. 1

[日用品:文具]

N氏の万年筆

そのひとは、背広の内ポケットから万年筆を取り出して、くるくるっと回転式のキャップを外すと、白い紙にささっと女のひとの絵を描くのだった。うつむいた横顔の、インクの線がたちまち光りの輪郭に見えはじめ、唇が動いたようにも見えた。

N氏がいなくなって、一年がたつ。N氏が私に残していったものは計り知れず、私は今でも彼の背中を追いかけて止まない。

彼が描いたコンテの何枚かが手許にある。なかでも女のひとを題材にしたそれは、ほんとうに美しい。化粧をしたひと、すっぴんのひと、夏服のひと、コートを羽織るひと、描き込むこともないままに、ブルーブラックのインクは彼女たちを凛と色のついた女のひとにする。ああ、こんなふうに颯爽と実在のひとに演じさせてみたい、こんなふうに躊躇なく映しとることができたなら、どんなにかいいだろうに。私は彼にずいぶん嫉妬したものだ。

まだ若い頃、万年筆を手に取るようになったのは紛れもなくN氏の影響である。せめても真似ができるのはそこだけなのだった。N氏のように迷いなく速やかに線を走らせることもできない。人前で描くこともはばかられ、余計な線を重ねる時間だけが過ぎていった。

N氏は、フレームを切り分けながらその内側に場面を描きつらねる。或いは、ざっと大枠で場面を捕まえるとその上からフレームを切り、寄って見せる。画の両翼には、台詞やキャプションが書き加えられ、彼のペン先から一気にストーリーが開かれる。登場人物が喋りはじめ、ピアノが鳴りはじめ、ナレーションが聞こえはじめる。

「どうだろうか、こういうの」

N氏はそう言って、私に差し出すのだった。

ずいぶんむかし、私に手紙をくれたことがあった。文面にはこう記されている。

「マイナーのなかのメジャーでいいじゃないか。君の誇れる場所である」

インクの匂いはもうしない。けれども色褪せることがない。

N氏がいなくなって、今もぽかんと穴が開いたまま、彼の絵を胸にぐっと押し当てて塞ぐのが精一杯だ。

あの万年筆は、キャップの閉じたままなのだろうか。会いたい。

つづきを読む >>

2011. 1. 11

[日用品:文具]

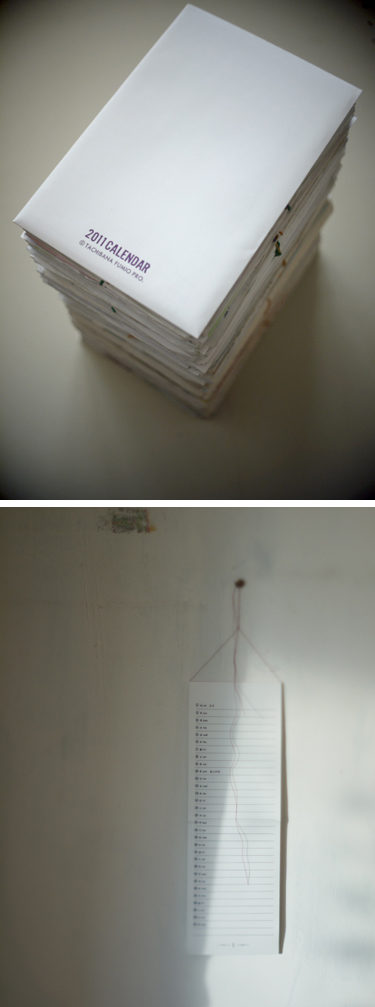

カレンダーのこと

ある哲学者がこんなことを言っていた。「他者の存在は私の自由を束縛してくるものだ。しかしその自由を支えてくれているのも、その他者にほかならない」

とおいむかし、机の前に分厚い学習参考書があって、その背文字にはでかでかと『自由自在』と書いてあった。私はその名前に圧倒され、何度となく金縛りにあったものだ。「自由」どころか本を掴むこともなく、沼に沈む夢ばかり見ていた。だからいまだに、「自由」とか、「自在」とか言われると、いたたまれない気持ちになるのはそのせいかもしれない。今、目の前に「自由」が差し出されたとしても、私はやっぱり呆然と立ち尽くしたまま何から手をつけていいかわからなくなるのだろう。まして「自在」などという腕もそう簡単に身に付くものでもない。そんなことはわかりすぎるぐらいわかっている。私はそもそも「自由」というものが、私の手に負えないぐらい大きいものだと思いこんでいる節がある。これがいけないらしい。妻はそれを「期待しすぎなのよ」と笑う。

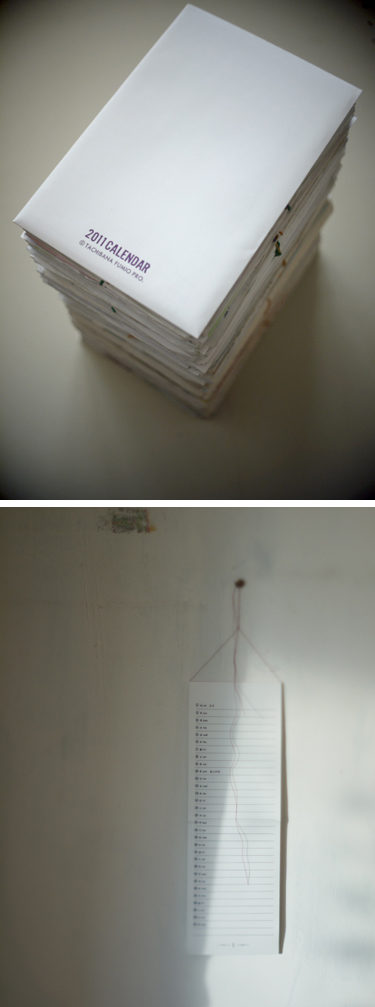

ここに、宛名のない封筒がある。封を切ると、カレンダーがふたつに折り畳まれていた。最初はそのまま切手を貼ってトモダチに送ろうと思った。だけど送られた側は「わたしの一年を束縛でもする気?」なーんて言いはしないだろうけれど、結局自分で開けてしまった。

私はなるべく紙とペンでモノを書くが、その紙というのがチラシの裏である。いつでもポケットに突っ込んでおけるよう、チラシを四つ切にして使う。まっさらな大きな紙を前にするとやっぱりどきどきするし、はなから何も期待できそうにないその程度が私にはちょうどいいのだった。ゆく年の書き散らかしたチラシの山のてっぺんにそのカレンダーを載せてみる。ぴったり大きさがいっしょだった。

今の時代、カレンダーを「自己管理」に使うかどうかはさておいて、何かの折りにつけ、気づけば目を向けている、縛られたくないくせに時計といっしょ、それがカレンダーだろう。あれ?今日は何曜日だっけ、締め切りまであと何日だっけ、はたまたそこに「大安」なんて書かれていれば、ほっ、とすればよろしい。

しかし、このカレンダー。カレンダーがカレンダーじゃなくなっていることをどうやら望んでいるようだ。私は眺めているうち、そんなような気がしてきたのだった。

「カレンダー」という名前も、メモ帳みたいな大きさも、これは私の「自由」を束縛する。しかしその「自由」を支えてくれるモノ、なのかもしれない。

つづきを読む >>