二、梅漬と梅干のつくりかた

材料 梅1kg 天然塩180g (梅の15から20%) 焼酎35度 1/8カップほど

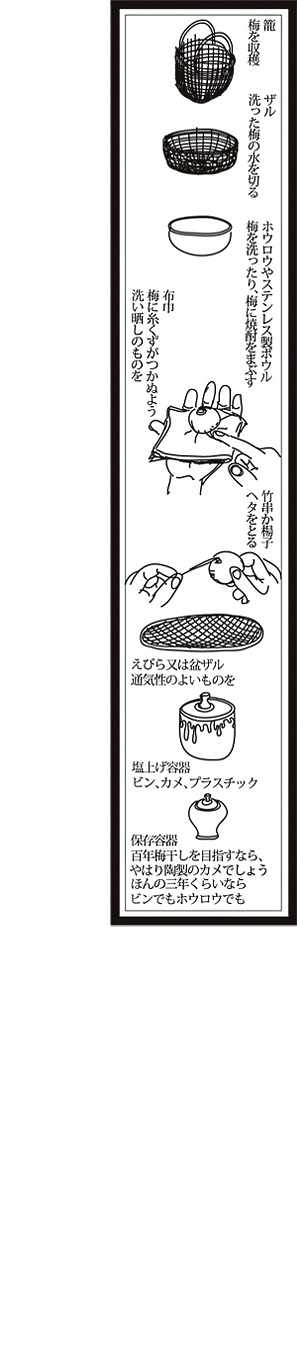

道具 ボウル、ザル、布巾、楊子、塩漬けする容器(3リットル前後のもの、梅の3

倍の容量を目安)、えびら又は盆ザル

※梅は買うか、もぐか、拾うか、いずれかの方法で手に入れる。青梅なら薬効

のある白梅になる。黄熟梅は紫蘇をたっぷりいれて梅と紫蘇の香豊かなやわら

かい梅漬や梅干に。熟して木から落ちたもので、傷がなければ最高。

◎梅を漬ける

●一日目

1 容器を熱湯で洗う、耐熱でないときは焼酎で拭く。

2 梅を軽く水で洗い、水気をやさしく布巾で拭う。

※梅に傷をつけると漬けるときに形が崩れるので全工程傷をつけないように。

3 梅のヘタを楊子でとり、へたの穴に汚れがあればとる。

4 ボウルに梅を入れ、カビが生えないように焼酎を梅全体にまわす。

※20%塩分なら焼酎不要。梅の表面に焼酎がついて濡れると塩となじみやす

い。

5 容器に梅を並べ、一段ごとに塩をまぶす。梅が少ない場合は最後に塩をかけるだ

けでいい。容器を傾けて、塩が梅全体につくように回す。

※ここで落とし蓋をして重石をする場合もあるが、5キロまでの梅で、容器を傾

けることができるならしなくてもいい。黄熟梅は重石をしないほうが実がくずれ

ない。

●二日目以降〜梅雨明けまで

白い塩が見えなくなって水気が出てくる。これが「梅酢」。

一日1〜2回ほど容器を傾けまわしながら、「梅酢」が梅にかぶるようにする。

一日くらい容器をまわし忘れても大丈夫。もしカビが出たら、その部分をとり焼

酎で拭いて、容器にもどす。玄関などに容器をおいて、朝でかけるときと帰宅し

てからぐるりとやる。

◎赤紫蘇を漬ける

七月上旬ごろ、赤紫蘇が出てきたら(白梅であれば紫蘇を入れない)梅の20%

くらいの紫蘇と紫蘇の20%の重さの塩でもんで漬ける。紫蘇の量は好みでいい

が、多いほど赤くなる。あまりにたくさんいれると紫色になる。

葉を洗い水をきって、半量の塩でもみ、最初に出てきた汁はアクとして捨てる。

さらに残りの塩でもみ汁を出す。葉をほぐし、適量の梅酢で汁と葉を発色させ

る。塩漬け梅に紫蘇の葉と汁を入れて、梅雨明けを待つ。このときも梅酢が梅や

紫蘇にかぶるように、一日一度は容器を傾ける。

◎土用干し 七月二十日頃、梅雨が明けて暑くなる夏土用あたり

晴天1日目 朝から梅を盆ザルで干し、梅酢も容器ごと蓋をとって日光にあてる。夕

方には梅を梅酢にもどし、より濃厚な梅干にする。

※梅を梅酢からとりだすときには、ボウルにザルをセットしてその上に

いったん梅をとり、梅酢をよくきってからザルに移す。

晴天2日目 朝から梅を干し、そのまま翌日まで。夜露にあてる。

※雨が心配ならとりこむか軒下に置く。梅酢はビンに移しかえ冷暗所で

保存。

※赤梅酢は遮光ビンのほうが色がきれいに残る。

晴天3日目 2日目と同じく朝から干して夜露にあてる。

晴天4日目 しっとりした梅にしたいなら朝に、からりとした梅にしたいなら日中に

とりこむ。ガラスや陶磁器など塩が出ない容器で常温保存。

※四日連続で干せなければ、晴れたあいまに干す。

干さずに漬けたままで仕上げると梅漬になる。梅漬は日なた臭くなくて

いい、と好む人もあるので、無理のないやり方で梅仕事をする。干すと

水分が とんでより保存性が高くなる。

※赤紫蘇は干して細かくすると「ゆかり」になる。干さずにおむすびに

巻いたり。

※こうしてできた梅を長くおくと塩が馴染み、白梅は赤味をおびてきて

美味しくなる。赤梅はできたてのほうが香がよく色も鮮やか。体調や気

分にあわせて日常の食事用と薬用を使い分ける。

<< 戻る